中小企業診断士と生成AIについて考えてみる〜使いどころ、奪われる仕事!?

日々、生成AIを活用しています

最近では、AIを使う時間が日々増えています。ただし、それは私が生成AIに関するセミナーを多く実施しており、そのコンテンツを検証するための作業に多くの時間を割いているからです。一方で、多くの記事を執筆しなければならないときには、実際に生成AIを有効活用できていると実感しています。

とはいえ、AIの使い方は「自社データを活用するかどうか」で大きく変わってきます。

AI活用の鍵は「自社データを使うかどうか」

例えば、情報収集ではAIがインターネット上の膨大なデータをもとに回答してくれます。最近では、事前学習されていない情報も検索を通じて取得できるようになり、調査精度はますます向上しています。特に、DeepResearchの登場によって、高度な調査も可能になっており、まさに生成AIの得意分野といえるでしょう。

しかし、実務においては、インターネットの情報だけでは十分ではありません。自社の商品やサービスに関する情報を基に比較・分析したい場面では、自社の内部データが必要になります。とくに、自社にしか存在しない情報は、AIだけでは補完できません。生成AIを業務で本格的に活用していくには、「自社データをいかに組み込むか」が大きなポイントになります。自社のファイルやデータの学習!

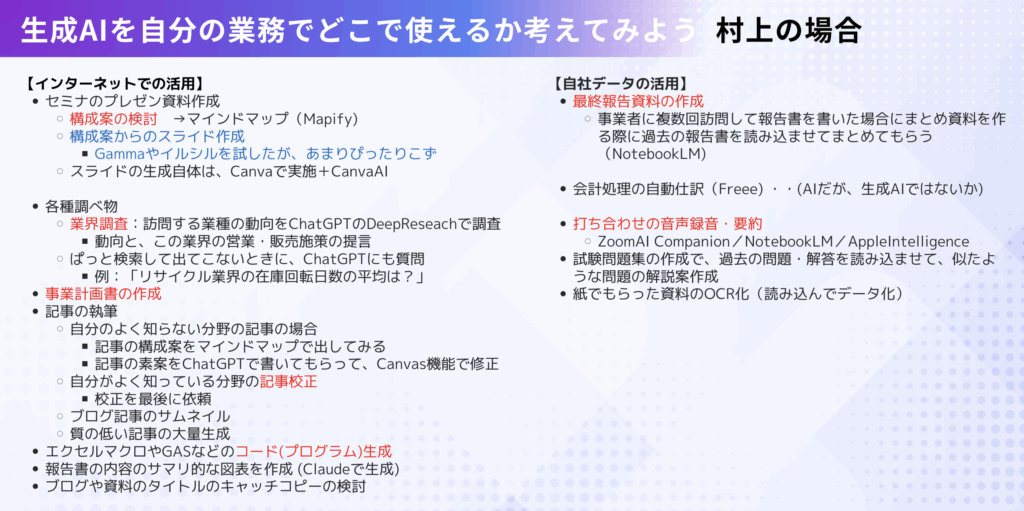

そこで以下では、村上がインターネット情報と自社データをどう活用しているのか、具体例をもとに解説していきます。

村上の生成AIの使いどころは?

インターネット活用と、自分のデータ活用に分けて整理します。

【インターネットデータの活用】

業界調査

最もよく使うのは業界調査です。例えば事業計画書を策定するうえでは、外部環境のデータが不可欠です。また、初めて訪問する業種の企業であれば、その業界動向を事前に把握する必要があります。その際に、DeepResearchを活用して情報収集しています。

綿密な調査を行う場合は、出典情報の確認も含めて大変役立ちます。ただし、そこまで深く調べないときには、出典の多さがかえって煩雑になり、生成AIよりも業界レポート1本を読んだほうが効率的な場合もあります。

記事の作成

記事執筆時には、自身のテーマへの理解度によってAIの使い方を変えています。

デジタル関連の記事など、自分が詳しいテーマの場合は、目次や構成を自分で考えます。AIに頼ると自分らしい文章にならないからです。校正のみAIに補助してもらうことはあります。(自分らしい文章が今後も必要になるのかはちょっと置いといて)

逆に、詳しくない分野では、AIに目次案や記事の素案を出してもらうこともあります。例えば「価格転嫁とデジタル化」というテーマで依頼された際は、AIの出力をベースに自分で修正・加筆して完成させました。デジタルのことは詳しいつもりですが、価格転嫁については自身は専門家ではありません。そのため、価格転嫁対策を中心にまずは生成AIで提案してもらって、そこにデジタルの自分の知識を差し込んでいきました。

また、アフィリエイト用のブログ記事については、ほぼ生成AIに執筆を任せています。質は高くないかもしれませんが、集客できれば目的は果たせるので、それで良しとしています。(インターネットにゴミテキストを撒き散らしているようで、褒められたことではありませんが)

なお、生成AIで書いた文章をそのままアップすると、AIと判別されやすく、検索順位も上がらないでしょうし、インデックスもされない可能性があります。

プレゼン資料の作成

プレゼン資料作成でも様々な方法を試していますが、いまだにしっくりきていません。YouTubeなどで紹介されているような「構成からスライドまで全てAI任せ」のスタイルは、私の使い方には合いませんでした。(現在のところ)

色々必要な写真や図表をかなり作って入れているからでしょうか。図表については、今後生成AIである程度作っていけますが、作ってもらうより、自分が話しやすい図表を自分で作ったほうが、やりやすいです。生成AIの流れに従って話したほうが良い可能性もありますが、自分なりのトーンや話の持っていきかたもあるので、悩ましいところです。

現状は、自分でMapifyなどで構成案を練ってから、Canvaなどでスライドを作成しています。Canvaいいですね。ただ、CanvaAIでイラストを描くことはあっても、文言や図表はCanvaAIではちょっとイマイチです。

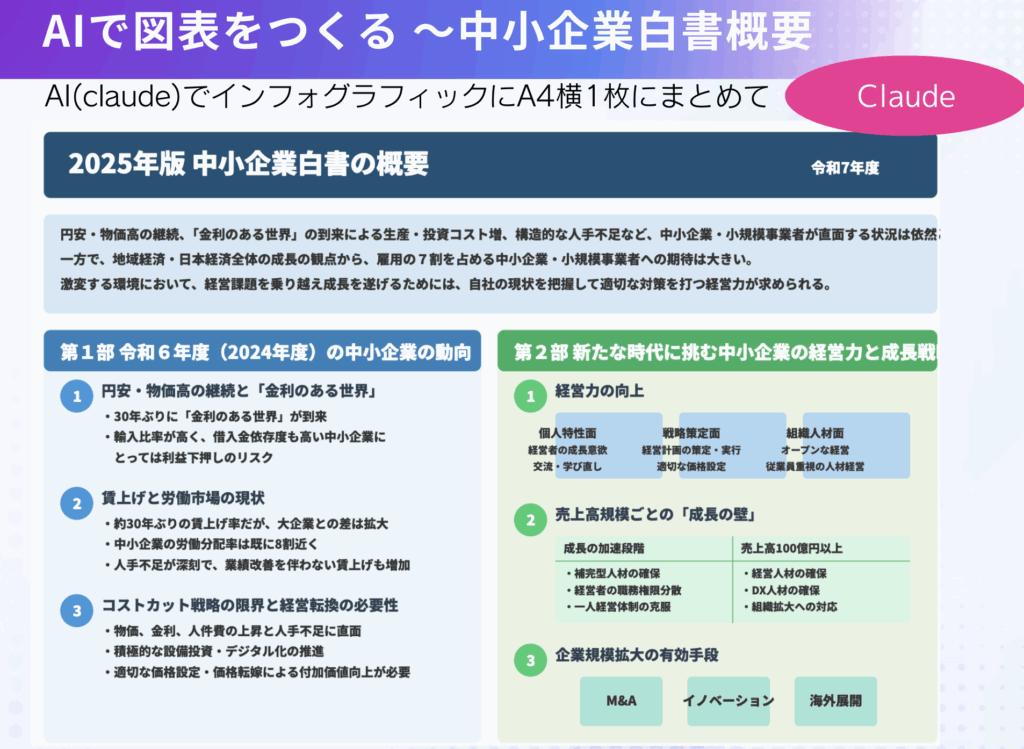

図表の作成

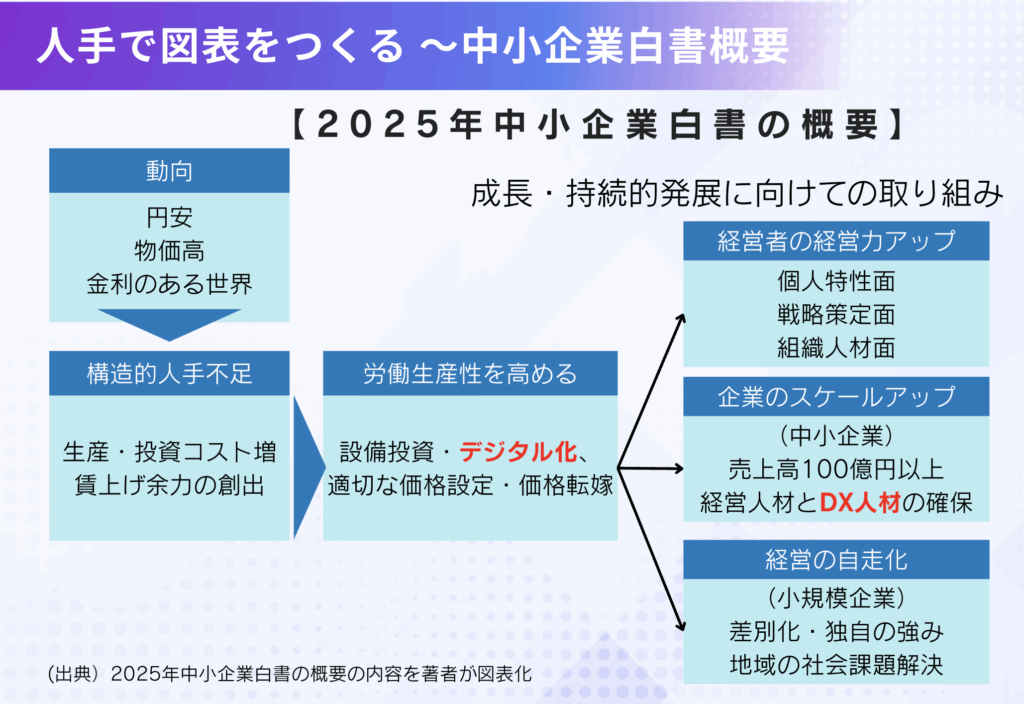

先述の通り、図表の作成にもAIを試しています。たとえば、中小企業白書のサマリーから図表を作成したところ、学生レポートには十分なレベルのものができました。ちょっと図表がズレているところの微調整は必要です。今回はClaudeで書いているので、HTMLで修正するか、SVGの画像ファイルにしてから調整となります。(ちょっとめんどいです。)なお、Geminiで生成し、HTML形式で出力されています。

ただし、自分が強調したいポイントが反映されにくく、最終的に手作業での修正が必要です。それであれば最初から自作した方が早いと感じることもあります。下記図表は自分で作りました。自分的にはもちろん、自分が作った図表のほうが好みですが、皆さんはいかがでしょうか?

キャッチコピーの検討

セミナーやブログタイトルをAIに相談することもありますが、「集客できるタイトル!」とお願いすると、扇動的すぎるものが多く、「落ち着いたタイトルにして」と依頼すると結局自分の案と大差ないものが出てきます。

今回のタイトル「中小企業診断士と生成AIについて考えてみる〜使いどころ、奪われる仕事!?」は自分でつけましたが、一応AIにも聞いてみました。

改善案(キャッチーさ重視)

- 中小企業診断士×生成AIの未来図 ~共存か?仕事が奪われるのか!?~

- 生成AIで変わる診断士の仕事 ~チャンスか脅威か、使いどころを徹底解説~

- 中小企業診断士の仕事はAIに奪われるのか? ~実務での使い方とその可能性~

- AI時代の中小企業診断士 ~生成AIをどう使いこなすか?~

- 中小企業診断士が知っておくべき生成AI活用術とリスク

改善案(実務者向け・堅め)

- 中小企業診断士に求められる生成AI活用スキルとは

- 生成AI時代の診断士業務の変化と対応戦略

- AIと共に歩む中小企業支援 ~生成AIの現場での活用と展望~

プログラムの作成

業務効率化のためのプログラム作成も実験的に試しています。たとえば、Googleカレンダーのデータを集計するスクリプトなどはスムーズに作成できました。以下のブログにまとめています。

ただし、私のような一人会社では効率化の余地が少なく、コーディングによる利用シーンは限られています。支援先の中小企業の効率化ではコーディングでお手伝いというところも出てくるのでしょうか。

【自社データの活用】

続いて、自分が持っているデータの活用の視点でAIを考えます。 一人会社という性質上、自社データの量は多くありませんが、活用できる場面では非常に有効です。

報告書の作成

公的機関から派遣されて相談対応を行う際、報告書作成が求められます。PLAUDで録音し、事前に目次案を設定しておけば、要点を自動的に要約してくれます。

たとえば「現状」「課題」「対策」「次回対応」など、定型フォーマットがある報告書は、移動中に要約を済ませ、オフィスですぐに清書できます。これは非常にありがたい使い方です。

詳しくは以下の記事で。

最終報告書の作成

専門家派遣で複数回訪問した場合、最終報告書の作成が必要になることがあります。その際は、過去の報告書をNotebookLMに読み込ませて要約し、整理することで効率的にまとめることができます。

これめっちゃいいです。専門家派遣で5回訪問した場合、自分が書いた報告書がA4で2ページ物が5個あります。最終回にまとめとして持っていく資料は、これでまとめていきます。全て自分がまとめて書いた文章が出典なので、私が言っていないようなことは入ってきません。10ページあるものを1ページくらいに要約すると、収まりの良いレポートができました。事業者に訪問した実際の内容なので、ここにそのレポートを掲載できないのは残念ですが、素晴らしいですよ。

また、打ち合わせ中に過去の内容を即座に検索・確認できるのも利点です。「ああ、何回か前に、あの話聞いたけど、細かい点忘れてしまった」という時などに検索するとすぐ出てくるわけです。

過去問題集の作成

中小企業診断士の一次試験解説データを十数年分保有しており、それらをNotebookLMに学習させています。試験では似たような問題が繰り返し出るため、過去の解説をもとに新しい解説を生成させることで作業が効率化できます。

詳しくは以下の記事で。

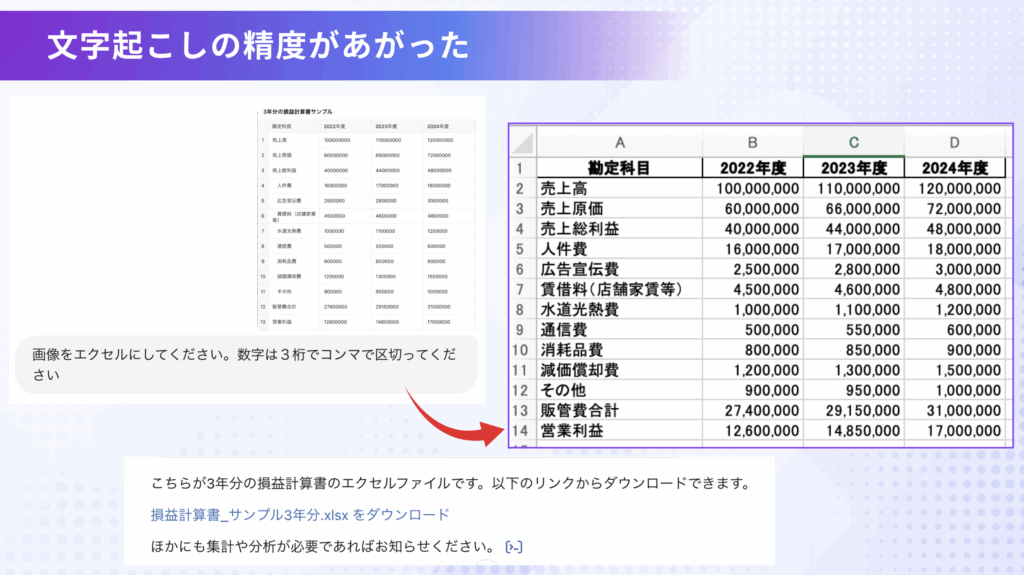

紙資料のOCR化

可能であれば紙資料は受け取りたくありませんが、やむを得ず受け取る場合はスキャンしてOCR化しています。AIの進化で、複数ページにわたる表も精度高くExcelに変換してくれるため、大変助かっています。

以上が、私の生成AIの具体的な活用事例です。生成AIは「魔法の道具」ではありませんが、適切な場面で使えば、業務の質と効率を大きく高めてくれます。色んな利用シーンでちょっとずつ活用できることで、合計では大きな効率化につながっています。特に、自社データとの組み合わせで真価を発揮する場面が多いと実感しています。

以上が私の生成AIの使いどころでしたが、中小企業診断士の仕事は様々です。ここではChatGPTに中小企業診断士としてのAIの使いどころを聞いて、以下に掲載してみました。まあ、私自身の活用とはあまり変わらないですかね。

ただ補助金の申請を手伝うことはないので、それが一番に出てくるのは、ちょっと不満ですが。でも代わりに申請書を書いてあげるのではなく、事業者との面談の中で生成AIに聞きながら一緒に見てもらいながらアドバイスしていくのは有益かと思います。

財務分析はある程度できるようになっていますが、結局、数値や指標があっているかは今のところ自分で再確認することになるので、それならば、最初から自分がやってもあまり変わらないかもしれません。

演習問題やケースワークの作成は今ちょうどやっています。研修で実施するケースワークを作成するのは、かなりいけそうです。これは楽になるかな。

中小企業診断士がAIによって仕事を奪われるシーンは?

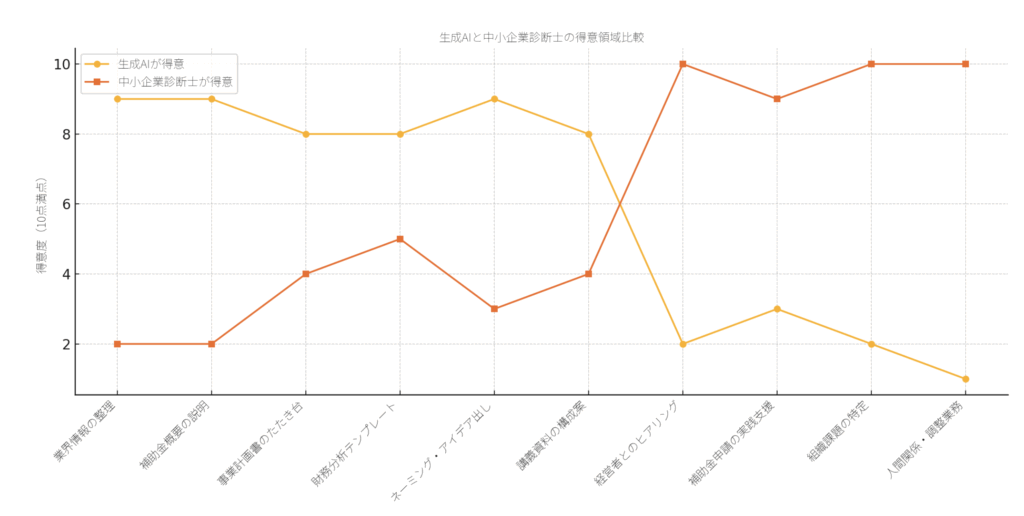

続いて,ChatGPTに診断士に聞くより、AIに聞いたほうがいいことを確認してみました。図表もChatGPTで作成してくれましたね。なお、日本語は文字化けするので、一緒に日本語フォントもアップロードしています。

人間っぽい部分の方が中小企業診断士が得意と出ていますねw ただし、わたしは人間関係の調整などは得意ではありませんので、その点では、AIに調整させた方が良い結果が出るかもしれません。

逆に講義試用の構成案を考えるのは中小企業診断士よりAIの方が優れているとなっていますが、今のところはまだそうは思っていません。(思いたいだけかもしれませんが) 自分が伝えたいことを考えながらセミナ構成案を作っていくほうがよいのになあ。。(これは将来考えを変えるかもしれませんが。)

人間関係の調整とか組織課題の特定とか人間系が人間に残るという回答でしょうか。

私自身は人間関係の調整とか組織系の取り組みは、明らかに苦手な方なので、AIの方が私よりはうわ待っている分野ですね。イライラせずに対面行動がとれるAIはいいですよね。

まあでも本職の組織コンサルタントの人たちはAIより素晴らしく組織調整・人間調整ができるってことなんでしょうかね。うらやましいものです。

あと補助金申請の実践支援は、どの分野なのでしょうね。実践支援だから、申請書を書くことではなく、その後の支援でしょうか? でもそれは多様すぎて、人間のほうが得意とは言えないでしょうね。

補助金の支援は私はしないので、大抵の補助金支援は人間よりAIの方が得意そうに見えますね。

私にとって一番影響が大きいのは、講義資料の構成案検討でしょうかね。自分がよくやる分野ですから、自分で考えたほうが良い構成案ができるとは思っています。また、実際に講義というかセミナする時に、自分で考えたほうが喋りやすいので、まだまだ自分で考えています。

ただ、構成をAIが考えて、それに自分をあわせたほうが、より伝わりやすくなるのならば、AIで考えるシーンも増えるのかなあ。今現在は、自分で考えつつも、AIでも確認するという取り組みをしています。

中小企業診断士の仕事は、もちろんAIに奪われる分野も多々あるでしょう。一方で、すべてのホワイトワーカーで奪われる仕事もあるので、当面はAIを活用しつつ、自分(人間)のしごとの質を高めて、仕事がなくなるまでは頑張っていきましょう!ということになるのかな。

AIに関して私が書いた記事を以下にまとめています

過去に書いたAI関連の記事をまとめています。

そんなところで