商工会議所等の公的支援機関の窓口相談でzoomを活用する際に検討するポイント

セミナの仕事がしばらく減るのは仕方ないなあ、と思っていましたが、ある窓口相談もしばらくお休みとなって、少し驚いています。窓口相談なら1:1なのになあ、と思いつつも、融資の相談ではなくて、IT相談なので不要不急でないんでしょうか(^^;

ただ、こんな時期だから、すぐにでもネットでの販売を始めたい!といった相談もあり、相談窓口はあったほうがいいんでしょうね。

リアルな窓口の相談に不安があるようであれば、すぐにでもオンライン相談窓口を開催すべきかな、と考えます。実際に、ある公的機関さんでもさっそく、zoomを使ってオンライン相談窓口を設置する準備をされています。

ということで、オンライン相談を公的機関でやるには、という視点で考えたいと思います。

公的機関でオンライン相談窓口を設置する上で考えておくべきこと

以下のような検討項目があるかと思います。他にもありましたら、ご指摘ください。

- 予約の仕組み

- 事前の相談内容の確認(事前相談内容票)

- システム

- 何を選ぶか?

- 有料、無料?

- 機器の準備

- 相談者へのオンラインの仕組みの使い方の教育

- 実施場所

- 相談員への謝金

- 参加形態(1:1か1:nか)

- 資料の共有

- ホワイトボード

- 報告書

予約の仕組み

通常の窓口相談の予約は、まだまだ電話が一番多いのかなと思います。メールアドレスを公開して、メールでの相談予約受付もしているでしょう。

もちろん、電話でもいいのですが、オンライン窓口相談の予約であれば、相談者さんの情報(お名前、メールアドレス、電話番号、相談内容等々)が必要です。特にメアドはオンライン相談システムに招待するのに必須でしょう。

また、オンライン相談窓口を選択される相談者さんであれば、ある程度のITリテラシーは期待できますので、はじめから、メールや予約システムでの予約受付の方が楽ちんです。特に予約システムであれば、事前に必要な情報を入力項目にしておくことでスムーズになるかと思います。

ただ、予約システムを導入するにはお金がかかります。Googleフォームなどの無料のツールで、予約の申込みを受付、予約確定はメールでのやり取りというのが現実的かもです。

横浜企業経営支援財団さんでは、ネットで窓口相談の予約が取れるようになっています。ただ、ネット予約もいくつか運用ルールを決めておかねばなりません。

本来なら、24時間いつでも、直前でも予約が取れるのがいいのですが、当日、飛び込みで窓口相談に来られる人と、当日突然ネット予約が入って、バッティングなんてケースもあります。また、相談員の先生が交代されていて、その先生の予約をネットでとりたかった!という場合もあります。

そのため、ネットの予約は前日の○時まで、といったルールがあったほうが良い窓口もあるでしょう。

事前の相談内容の確認

予約の内容に関連しますが、相談予約のときに、事前の相談票を作って、窓口相談員に提供してくれるところもあるでしょう。

事前にメールや予約システムで、「相談内容を書いてください」としていても、相談内容が短くて、一言だけなんてこともあるので、どのような相談内容かわからないことも多いです。

メールでのやり取りの中で、しっかり相談内容を書いてくださいと伝えたり、複数の質問項目を設けておくと良いでしょう。

やはり相談員としても、事前に相談内容がわかると、事前に調査しておけますので、相談対応の質が上がります。

IT相談の場合なら、「ホームページの相談」と一言書いてるだけでもありがたいのですが、どのホームページの相談なのか、URLも書いてもらえると嬉しいですし、改善したいのか、作り直したいのかもわかっているとスムーズです。

ホームページの相談ということで、社名がわかっている時は、その社名でホームページを調べて、事前にホームページ診断しておきます。が、以前あった相談では、せっかく、事前にホームページ診断をしておいたのに、既存のホームページの相談ではなく、新しい事業を始めるので、新しいホームページをどのように作っていくか?という相談だったことがあります。

もちろん、その場で柔軟には対応しますが、「せっかく、既存のホームページ診断したのに・・」とちょっと落胆してしまうこともあります(^^:

オンライン相談システム

テレビ会議のシステムは多数あります。例えば以下の記事なら19選!・・・選びすぎやろ(^^;

【2020年版】おすすめのweb会議・テレビ会議システム19選を徹底比較!

https://kigyolog.com/service.php?id=13

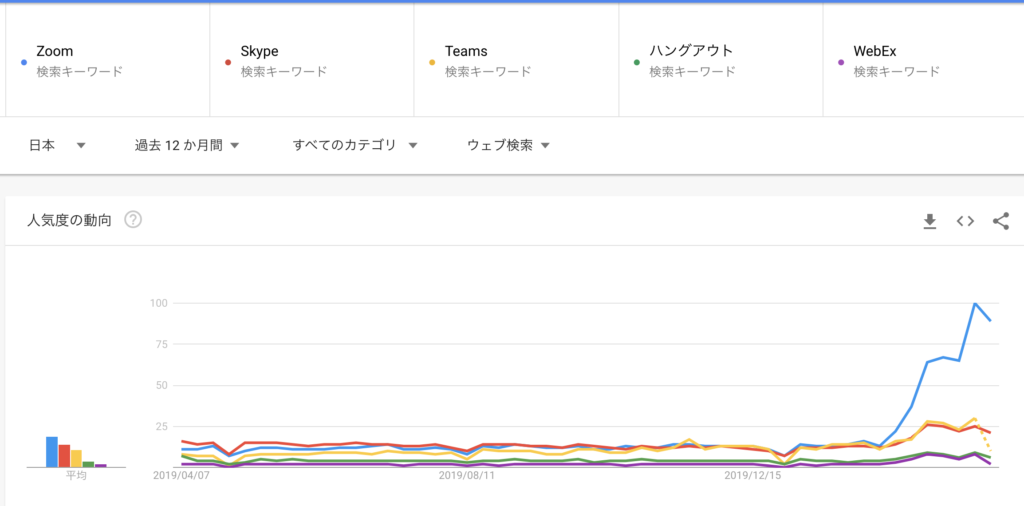

zoom,Googleハングアウト,MicrosoftのTeams あたりが候補になるんじゃないでしょうか。その中でもzoomの人気が高いですね。

検索量が多ければいいというものではありませんが、直近では圧倒的ですね。あれほど一斉を風靡したSkypeさんは買収されて以来見る影もありません・・・

公的機関で使うのであればセキュリティも気になるところですが、無料で使える範囲の大きさからもzoomになるのではと思います。

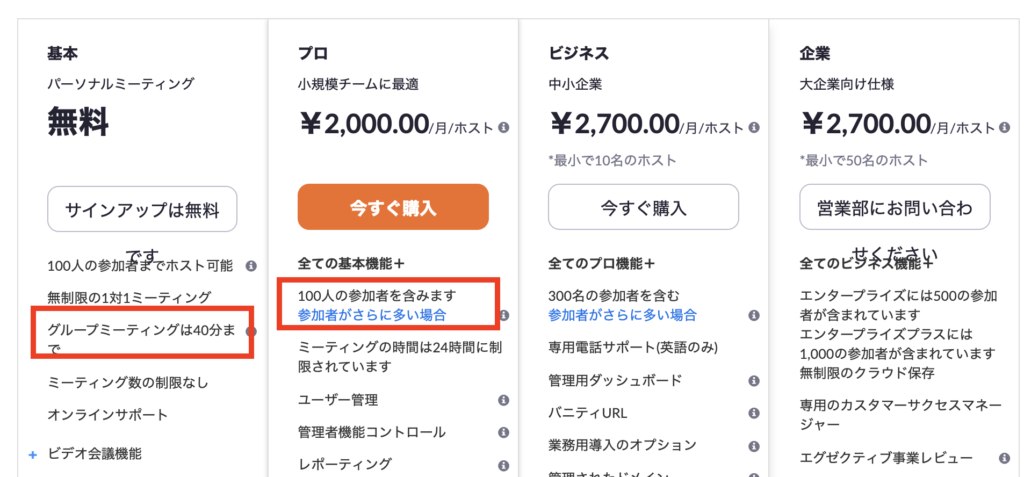

無料だと3名以上のグループミーティングは連続40分までです。窓口相談で1:1でいいなら、時間制限はありません。ただ、正式に窓口相談で利用するなら、有料版にはしておきたいですね。zoomという企業を応援するという意味でも無料のまま使わず有料化したいです。1ホスト月2,000円です。(ドルで契約したほうが安いですが)

オンライ窓口を複数設けるなら、例えば、3席用意するなら月6,000円です。

機器の準備

TV会議システムといえば、マイクやヘッドセットも必要になることがあります。 これは使っているパソコンのスペックにもよります。私はMacBookProを使っており、スペックは高いマシンだと思います。普段zoomで相談するにあたっては、マイクもヘッドセットもなしで十二分に対応できます。

一方で、スペックの低いマシンだとマイクや音響が悪くて音声通信に支障がでることもあります。その場合にはヘッドセットを用意しておいたほうがいいでしょう。

なお、zoomをやる際には、パソコンでなくて、スマホでも十分対応は可能です。(後述の資料共有は難しいですが)その場合はスマホ用の三脚やマイクもあったほうがいいでしょう。

騒がしい環境であれば、ピンマイクなども用意するのもよいでしょう。私は、iPhone用のピンマイクを用意しています。

相談者へのオンラインの仕組みの使い方の教育

使い方を、相談者と相談する先生、機関の職員の皆が把握しておく必要があります。ただ、使ったことのある人ならわかると思いますが、ホストではなくzoomに招待されるだけの方は、簡単です。とはいえアプリをダウンロードしてなど事前準備が少し必要です。

1回目の相談をスムーズにするためには、簡単な操作マニュアルを用意しておくことも必要でしょう。

また、定期的にzoomの使い方セミナを開催したり、指導員の方が訪問した際に、一度zoomで通信したりという練習期間を作っておくと、スムーズに進むのではと思います。

【宣伝】zoomの活用や操作方法の説明セミナを開催することができます。

実施場所

これは、当然、窓口の専門家が自宅またはオフィス、そして事業者の方もそのオフィスでというのが望ましいでしょう。そこに、支援機関の方も入って、3拠点をつないでというのが美しいと思います。

しかし後述の謝金の話も含めて、支援機関から見えにくいところでの相談では運用しづらいかもしれません。

そうすると、(ちょっとかっこ悪いですが)最初は、窓口相談員の専門家は、支援機関に出所して、事業所さんのオフィスとつなぐ。そして必要に応じて支援機関の指導員が同席するというスタイルになるのかなと思います。

専門家謝金

窓口相談員の専門家が、支援機関に出所しての場合は、今までと同じ窓口相談員の謝金が適用できそうですよね。

しかし、前述の、3拠点通信なら、ちょっと悩ましいですね。いわゆる専門家派遣謝金なのか、窓口相談員謝金なのか。また相談件数が少ないときに出所していない専門家には謝金を支払いにくいんでしょうね。

時給換算で

専門家派遣謝金 > オンライン単発の相談者金 > 出所するオンライ相談窓口=通常の窓口相談員謝金

といった制度設計が必要になるのではないでしょうか。

参加形態(1:1か1:nか)

窓口相談でも、 相談員の専門家と事業者の1:1のケースもあれば、 支援機関職員も入ってのn:1 のケースもあるかと思います。

せっかくなので、最初のうちは、オンライン相談でどこまでできるものか、支援機関の職員さんも入って複数人数で実施してみるのがいいかなと思います。

事業者さんの方も、社長と、営業担当者など、複数で会議することが可能です。

相手の顔も見ながら複数人での通信ができるのがいいところですね。

資料の共有

窓口相談で予め相談資料をもらうことは多くありませんが、その場で事業者さんから資料をもらったり、こちらからも資料を提示することは多々あります。

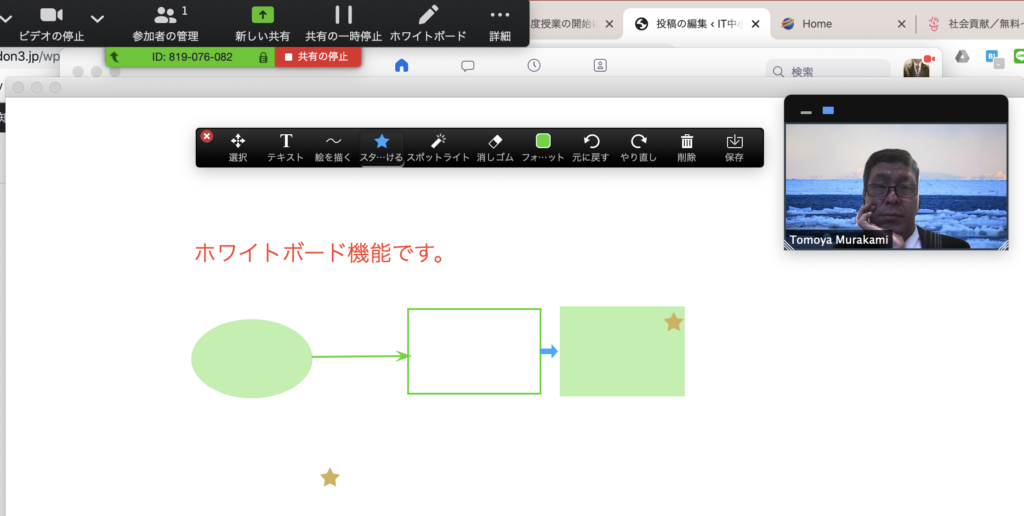

そうすると、スマホのTV会議だと資料を見せたりするのは少し難しかったです。しかし、前述のzoomであれば、専門家側のPC画面を共有するのは簡単です。

以下の画像では、右上に村上のワイプが出ていますが、パワーポイントを開いて相手にも共有しているところです。

ただ、事業者さん側からPC画面を共有してもらうのは、操作を知って貰う必要もあり、ちょっと悩ましいかもしれませんね。

なお、zoomであればホワイトボード機能もあり、その場でホワイトボードに図を書いて共有できます。

ただこれも事業者側に書いてもらうには操作を覚えてもらわないといけません。窓口相談員側も操作がスムーズにできるように準備しておくことが必要でしょう。

イチオシは、iPadでApplePencilがあると、本当にホワイトボードを共有しているように使えます。(ちょっとコストが掛かりますけどね)

報告書

相談が終了後の報告書は、ワードやエクセルなどの場合が多いですね。(たまに手書きを求められることもありますが)これはオンライン相談であっても、今まで通りワードなどで書いて貰えばいいかと思います。

ただ、報告書がシステム化(顧客カルテシステム)されているところもあり、Webから入力できるのは便利です。過去の相談内容も確認できますしね。一方で、セキュリティの制約で、相談所所内からしかカルテシステムが閲覧できないこともあります。そうすると、オンライン相談で相談員が自宅からだと、報告書が出しにくい・・・ということもあるでしょうね。

まとめ

公的機関に限らず、今回をチャンスとして、オンライン会議システムは急速に普及するでしょう。窓口相談もオンライン相談化できるチャンスだと思います。

最大のメリットは事業者さんの来所の手間を減らせることです。なかなかお店を離れられないから相談できない!という事業者さんも多数います。今まではこちらから訪問することしかできなかったのが、ちょっとオンラインで相談できる!というのは、非常に喜ばれると思います。

もちろん、現場を見て相談というのは必要なことなので、リアルで行うべき相談は残ります。一方で、訪問してリアルでするほどでない相談も多数あります。そういったところを効率化して、より事業者に寄り添った相談機能を提供するチャンスなのではないでしょうか。

その他の記事

そんなところで