中小企業におけるテレワーク導入状況

新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、日本の中小企業でもテレワーク(在宅勤務・リモートワーク)の導入が急速に進みました。その後は出社回帰の動きもみられますが、多くの企業でテレワークが定着し、現在はハイブリッドワーク(オフィス出社と在宅勤務の組み合わせ)が一般的な働き方となりつつあります。以下では、2023~2024年の最新データを中心に、中小企業におけるテレワーク導入率の推移・業種別傾向、導入の理由と課題、働き方の変化、そして生産性や人材確保への影響と今後の見通しについてまとめます。

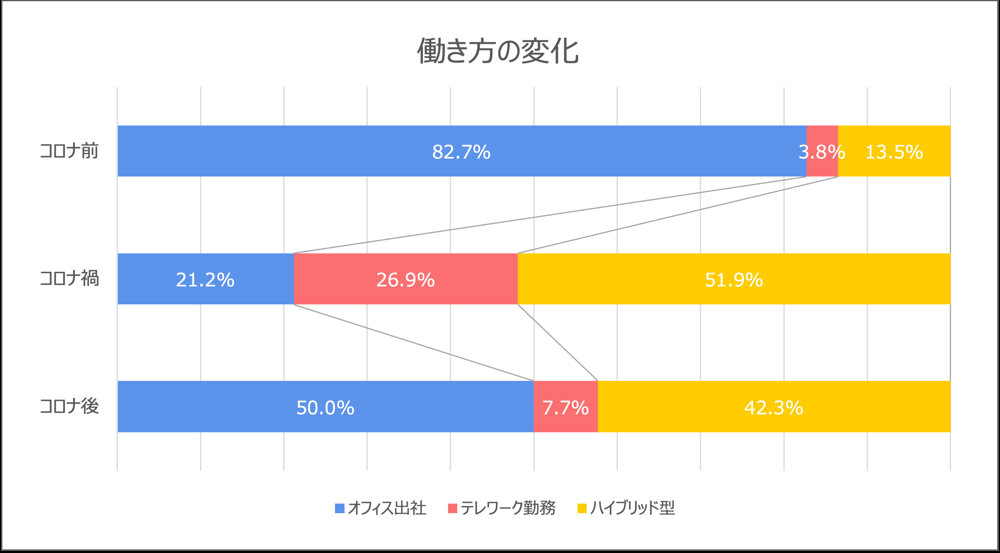

図:コロナ前(2020年初頭)からコロナ禍(2020~2023年4月)・コロナ後(2023年5月以降)にかけて、日本企業の働き方の変化(オフィス出社・テレワーク・ハイブリッド勤務の比率)。コロナ禍では在宅勤務やハイブリッド型が急増し、コロナ後の現在も約4割がハイブリッド型を維持している。

テレワーク導入率の推移と業種別傾向

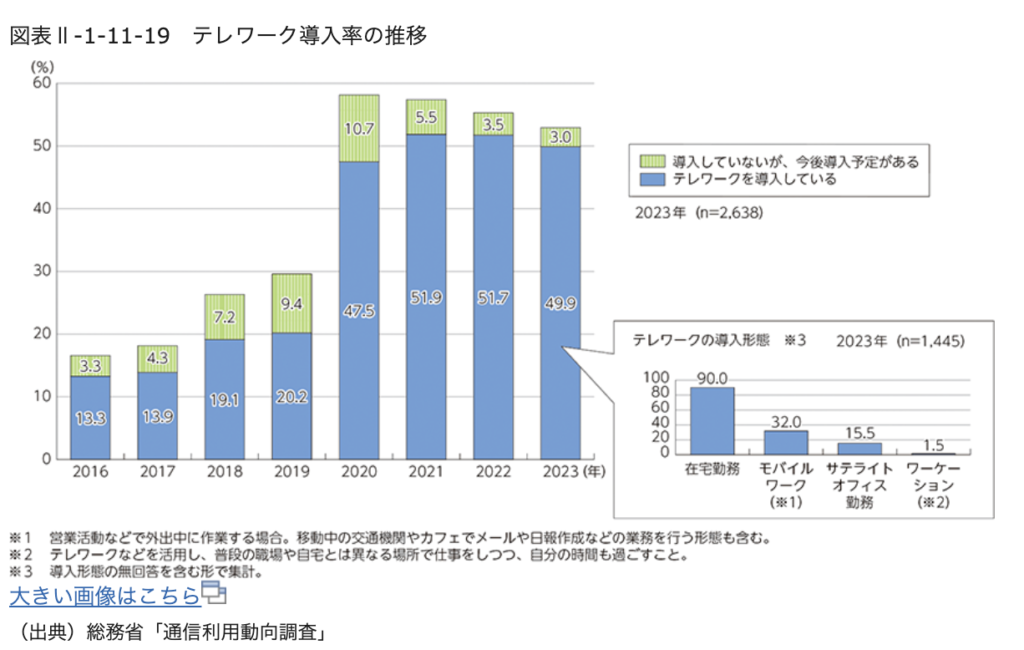

テレワーク導入率(実施率)の推移について、コロナ禍直後のピーク時には大企業を中心に半数以上の企業がテレワークを導入しました。その後2022年以降はやや減少傾向にあります。総務省の調査によれば、2023年時点でテレワークを導入している企業は約5割となり、前年からわずかに低下しました。特に大企業ほどテレワーク導入率が高く、中小企業では導入率が低い傾向が続いています。

総務省のタスクフォース資料によると、テレワーク制度を導入している企業の割合は大企業で53.8%に対し、中小企業では23.7%と大きな差が見られます。ただし2023~2024年には、中小企業でテレワークを見直す動きも出始めており、最新の調査では大企業でテレワーク実施率がやや減少する一方、中小企業(従業員1,000名以下)で増加が見られるとの指摘もあります。実際、2024年時点のある調査では全国の就業者に占めるテレワーク実施者の割合は10~20%台で推移しており(東京圏では約23%)、都市部・地方いずれも一時より低下したものの横ばい圏にあります。

業種別のテレワーク実施状況を見ると、職種・業務内容によって導入率に大きな差があります。一般に情報通信業や専門的なサービス業で導入率が高く、対面業務中心の業種で低い傾向です。例えば国土交通省の調査では、「情報通信業」でテレワークを利用している雇用者の割合が72.8%と最も高く、次いで「学術研究、専門・技術サービス業」が54.5%と高率でした。一方で**「医療・福祉」は5.8%、「宿泊業・飲食サービス業」は6.3%**に留まり、現場での業務が中心の業種では導入が進みにくい状況が示されています。製造業や建設業でも一部バックオフィスではテレワークが取り入れられるものの、工場や現場作業の比重が大きいため全体の実施率は低めです。

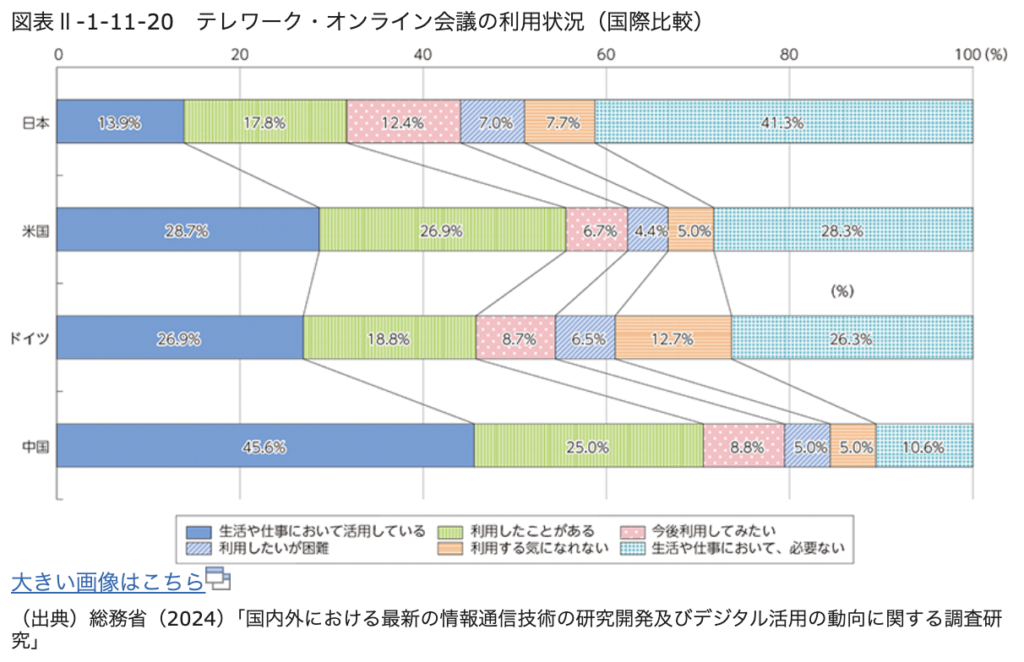

国際間の比較では、日本ではまだまだテレワーク利用状況が低いと言えます。

テレワーク導入の主な理由と課題

中小企業がテレワークを導入する主な理由(メリット)としては、以下のような点が挙げられます。

- ワーク・ライフ・バランスの向上: 従業員の通勤負担を減らし柔軟な働き方を可能にすることで、仕事と生活の調和を図る。

- 非常時の事業継続(BCP): 災害や感染症拡大といった緊急時でも事業を継続できる体制を整えるため(実際、コロナ後もこの目的で導入する企業が増えています)。

- 生産性の維持・向上: 集中しやすい環境で効率よく業務遂行し、生産性向上や無駄な時間削減(移動時間の削減など)につなげる。

- 人材の確保・定着: 地理的制約なく人材採用が可能になり、育児・介護中の社員や遠隔地在住の人材も雇用しやすくなる。通勤困難者の離職防止にも効果があると期待される。

- オフィスコストの削減: 出社人数を抑えることでオフィススペースや光熱費を削減できる場合がある。

一方、テレワーク推進にあたって中小企業が直面する課題も明確になっています。主な課題として、以下の点が指摘されています。

- コミュニケーションの希薄化: 離れた場所で働くことで社員間の意思疎通が難しくなり、情報共有やチームワークに支障が出る懸念。実際、コロナ禍の調査でもテレワークやハイブリッド勤務を経験した人の約4割が「コミュニケーション不足」を感じたとの報告があります。

- 適切な人事評価: 上司が部下の働きぶりを直接見えにくくなるため、仕事のプロセスや成果に対する評価の公平性に不安が生じる。特にテレワーカー自身も「自分の仕事ぶりや成果が正当に評価されているか」を課題に挙げています。

- 労務管理と規律維持: 在宅勤務中の労働時間管理や進捗把握が難しく、サボりや長時間労働の懸念など適切なマネジメント手法が求められる。もっとも現状では「テレワークで長時間労働が増えた」との指摘はそれほど多くなく、むしろ課題としては優先度が低いとの調査もあります。

- ICTインフラとセキュリティ: テレワークに必要なパソコン・ネット環境の整備や、情報セキュリティ対策に不安を感じる企業も少なくありません。特に中小企業ではIT専門人材が乏しく、環境構築に課題がある場合があります。

- 企業文化・風土の問題: 対面でのやりとりを重視する従来の企業文化の中で、「テレワーク可能な業務がない」といった思い込みや、経営層の理解不足が導入のブレーキになるケースも指摘されています。

テレワークによる働き方の変化

テレワークの浸透により、中小企業の働き方にもさまざまな変化が現れました。

まず、勤務形態の柔軟化が進みました。完全に在宅のみで働くケースは限定的で、多くの企業・従業員は週の一部はオフィス出社し、残りを在宅勤務とするハイブリッド型を取っています。例えば「週2日は在宅、週3日は出社」のように出社日を設ける企業が増え、必要に応じて出社とテレワークを使い分けるスタイルが定着しました。結果として、勤務時間帯や勤務地の選択肢が拡大し、育児・介護中の社員でも働き続けやすくなるなどポジティブな効果が報告されています。

従業員の満足度も総じて高い水準を示しています。日本生産性本部の調査では、テレワーカーの約82.6%が「現在のテレワークでの働き方に満足している」と回答し、管理職側も78.1%が自社のテレワークに満足と評価しています。テレワーク下でも業務が円滑に進んでいることへの安心感や、柔軟な働き方による生活面のメリットが満足度を押し上げていると考えられます。また、管理職の約76%がテレワーク中の部下の働きぶりに満足し、8割以上が「今後も部下にテレワークを継続してほしい」と感じているとのデータもあります。もっとも、一部では「テレワークによる孤独感・疎外感」(特に若手社員のメンタル面)を懸念する声や、先述の評価面での不安もあります。これに対応して、オンラインでの定期的なコミュニケーションや1on1ミーティングの導入など、新たなマネジメント施策を講じる企業も増えています。

仕事の進め方もデジタルツールを活用した形へと変化しました。Web会議システムやチャットツール、クラウド上での文書共有・タスク管理などICTの活用が飛躍的に広がり、地理的に離れたチームでも協働できる環境が整ってきています。特にコミュニケーションツール(ビデオ会議やチャット)の普及率が高く、これらを使いこなすことでテレワーク時の業務効率が大きく向上することが確認されています。一方で対面に比べ情報伝達量が限られる分、意識的な情報共有やドキュメント化の習慣が重視されるようになりました。

勤務時間への影響については、大きな変化はありつつもメリット・デメリットが表裏一体です。通勤時間が不要になった分、私生活に充てられる時間が増加しましたが、その反面「仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすい」という指摘もあります。ただし前述のように、テレワークが長時間労働を助長しているという明確なエビデンスは今のところ多くなく、むしろ 「在宅勤務の方が集中でき短時間で業務を終えられる」 と感じる労働者も少なくありません。また、柔軟な勤務形態により有給休暇取得や病欠が取りやすくなり、健康管理がしやすくなったとの声もあります。実際、とある中小企業ではテレワーク導入後に年間の勤怠率(出勤率)が98.6%(2019年)から99.8%(2024年)へ改善した例も報告されています。この企業では在宅勤務が心身の安定につながり、結果的に病気欠勤や体調不良による離職が減少したと分析しています。

生産性や人材確保への影響

生産性(業務効率)への影響について、中小企業では当初「テレワークで生産性が落ちるのでは」という懸念もありました。しかし、コロナ禍を通じた経験蓄積により、多くの企業でそうした不安は軽減されています。実際の調査データでも、テレワーク利用者が自分の仕事の成果について「出社時と同等(100と評価)」と回答する割合は、2020年6月から2023年3月にかけて大きく増加しており、テレワークでも十分に生産性を発揮できると感じる人が増えています。業種によっては対面が不可欠な業務もありますが、IT系企業などではむしろ在宅の方が開発や資料作成に集中できるとの声もあります。もっとも、生産性向上のためには適切なICT環境や情報共有ルールの整備が不可欠であり、テレワーク下でもチームの生産性を維持・向上するマネジメントスキルが今後ますます重要になるでしょう。

人材確保・定着への影響も中小企業にとって見逃せません。テレワーク環境を整えることで、地理的制約を超えて優秀な人材を採用できる可能性が広がります。例えば地方の中小企業が都市部の人材をリモートで雇用したり、逆に地方在住のまま都市圏の企業にフルリモート勤務するケースも増えてきました。また、既存社員についても、結婚・出産・介護・転居などライフイベントによる退職を防ぎやすくなります。前述の中小企業の事例では、テレワーク導入後に「遠隔地での採用」が可能となり、さらに4年間体調不良を理由とした離職者ゼロを実現しています。このように柔軟な働き方の導入は、社員の定着率向上にも寄与し得るのです。さらに、テレワーク制度があること自体が企業の魅力となり、求人応募者から選ばれやすくなるというブランディング効果も指摘されています。特に若い世代や専門職人材ほどリモートワーク可能な職場を希望する傾向があり、人材獲得競争においてテレワーク環境の有無は無視できない要素となっています。

今後の見通し:ハイブリッドワークと出社回帰

今後の働き方の見通しとして、日本の中小企業では「ハイブリッドワーク」が主流の地位を占め続けると予想されます。コロナ収束後、一時は社員をオフィスに戻す出社回帰の動きが広がり、実際2023年春頃には約4割の企業が「働き方がコロナ前と同じ状態に戻った」との調査もありました。しかしそれでも残り6割の企業は何らかの形でコロナ前と違う働き方(在宅やハイブリッド)を継続していることになります。上記のように完全出社に戻した企業は全体の半数程度に留まり、4割強は出社と在宅の併用型を維持しています。このことから、テレワーク導入は一時的な措置ではなく、多くの企業で恒常的な制度として定着したといえます。

他方、業種や企業文化によっては今後も出社重視に舵を切る企業もあるでしょう。例えば対面での顧客対応を重視する企業や、創造的コラボレーションのため対面議論が不可欠と考える経営層もいます。また情報管理の観点で出社を求めるケースもあります。その一方で、政府や自治体はポストコロナにおいてもテレワーク推進策を継続しており、特に地方創生や災害対策の文脈で中小企業のテレワーク導入支援が続けられています。2024年現在、各種助成金や税制優遇措置も引き続き利用可能であり、中小企業がコストを抑えてテレワーク環境を構築できるよう支援体制が整えられています。

総じて、「 withコロナ / afterコロナ 時代の新しい働き方」としてテレワークは中小企業にも浸透し、今後は出社と在宅を最適に組み合わせるハイブリッドワークが定番となっていく見込みです。テレワークで培った知見を活かしつつ、必要なときには対面で協働する——そのバランスを模索する動きが今後数年は続くでしょう。各企業が自社の業務特性や社員ニーズに合わせて柔軟な働き方をデザインし、生産性向上と社員の幸福度向上、人材確保の両立を図っていくことが期待されます。

参考文献・出典:総務省「令和5年通信利用動向調査」結果joho-gakushu.or.jp、NIRA「第9回テレワーク実態調査」(2023年3月)nira.or.jpnira.or.jp、国土交通省「令和5年度 テレワーク人口実態調査」報告書mlit.go.jp、日立ソリューションズ調査レポートhitachi-solutions.co.jp、日本生産性本部「働く人の意識調査」(2023年~2024年)jpc-net.jp、労働政策研究・研修機構(JILPT)「テレワークの現状」レポートjil.go.jp、NHK報道(帝国データバンク調査)newscast.jp、厚生労働省「輝くテレワーク賞」事例集telework.mhlw.go.jptelework.mhlw.go.jpなど。