【E.経営法務】どこよりも早い!? 令和7年度 中小企業診断士試験 1次試験解答解説

- 1. 試験問題を読み込んで解答・解説してもらう

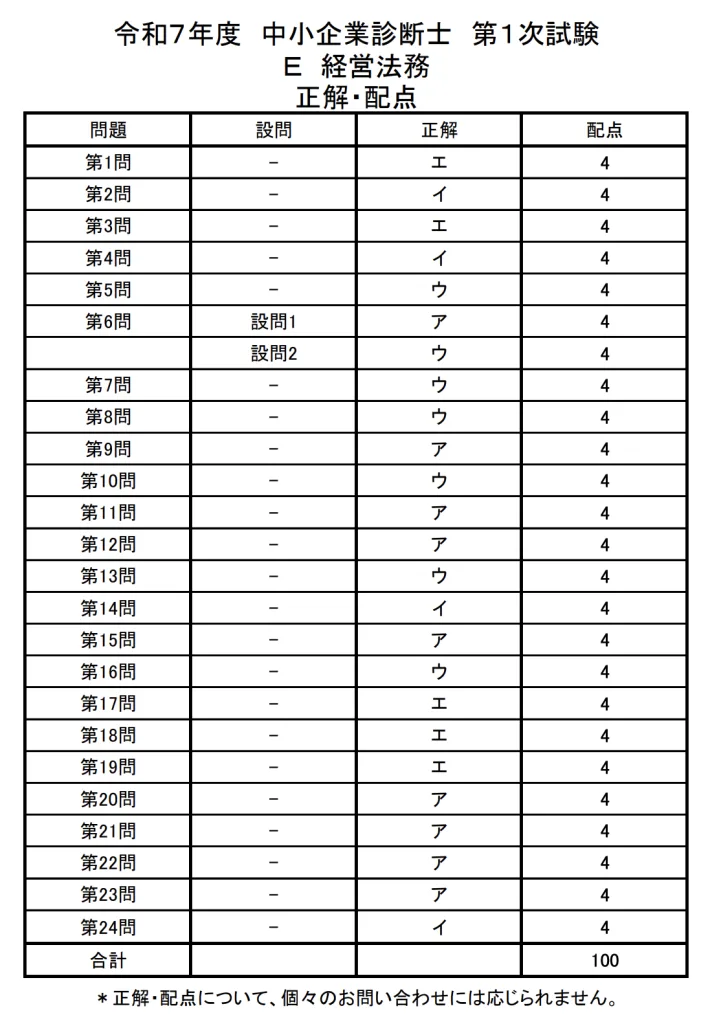

- 2. 正解発表

- 3. 採点結果

- 4. 問題文と解答解説を掲載します

- 5. 第1問:株主総会に関する問題

- 6. 第2問:取締役会に関する問題

- 7. 第3問:監査役に関する問題

- 8. 第4問:譲渡制限株式に関する問題

- 9. 第5問:合同会社に関する問題

- 10. 第6問:会社分割と事業譲渡に関する問題

- 11. 第7問:下請代金支払遅延等防止法に関する問題

- 12. 第8問:国際商事仲裁に関する問題

- 13. 第9問:職務発明に関する問題

- 14. 第10問:補償金請求権に関する問題

- 15. 第11問:不正競争防止法に関する問題

- 16. 第12問:立体商標に関する問題

- 17. 第13問:パリ条約に関する問題

- 18. 第14問:著作権法第46条に関する問題

- 19. 第15問:著作権の譲渡と著作者人格権に関する問題

- 20. 第16問:商標の不使用取消審判に関する問題

- 21. 第17問:共有に関する問題

- 22. 第18問:保証に関する問題

- 23. 第19問:消費貸借に関する問題

- 24. 第20問:請負に関する問題

- 25. 第21問:遺言に関する問題

- 26. 第22問:遺留分に関する問題

- 27. 第23問:製造物責任法に関する問題

- 28. 第24問:裁判所の紛争解決手続に関する問題

試験問題を読み込んで解答・解説してもらう

経営法務の問題は診断協会のサイトにあります。

以下のプロンプトでお願いしました。今回はClaudeです。全部同じ生成AIで解かしたかったですが、何回もやっていると止まってしまうので、動くもので優先して回答しています。

添付の問題を全問以下の処理をしてください

・問題名をつける

・問題文を文字起こしする

・解答する

・解説を丁寧に行う

正解発表

正解発表のPDFは診断協会のサイトにあります。

採点結果

88点でした。

ClaudeのAIが間違えた問題は以下の3つです。

第6問(設問1)イ

第12問 イ

第19問 ア

問題文と解答解説を掲載します

第1問:株主総会に関する問題

くっ、結構省略されてしまいました。サボる生成AIのClaudeです。 ちょっと後日、ほかのAIで試してみます。量が多いと途中で止まったり、サボったりします。ChatGPTとGeminiは有料契約なので、1科目目はスムーズに全問解いてくれましたが、それ以降は止まりがちです。また後日ですね。

採点だけしてみます。

問題文

株主総会に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、その決議において、いかなる場合も議決権を行使することができない。

イ 株主は、保有する議決権について、常に統一して行使しなければならない。

ウ 非公開会社であり、取締役会設置会社でない会社では、株主総会は、会社の本店の所在地において開催しなければならない。

エ 非公開会社であり、取締役会設置会社でない会社では、定款に定めることにより、書面による議決権行使または電磁的方法による議決権行使ができることを定めたときを除き、1週間より短い期間を株主総会の招集通知の発送期限とすることができる。

解答

エ →正解

解説

- ア(×):特別の利害関係を有する株主でも、議決権の行使が完全に禁止されるわけではない。個別の事案に応じて判断される。

- イ(×):株主は単元株式数に応じて議決権を分割行使することが可能。

- ウ(×):株主総会の開催場所について、本店所在地に限定する規定はない。

- エ(○):非公開会社で取締役会非設置会社の場合、定款で書面・電磁的方法による議決権行使を定めた場合を除き、招集通知の発送期限を1週間より短くできる。

第2問:取締役会に関する問題

問題文

取締役会に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、特別取締役の定めはないものとする。

ア 代表取締役および業務執行取締役は、3カ月に1回以上、職務執行の状況を取締役会に報告しなければならないが、定款の定めがあれば、取締役全員への書面による通知により、その報告を省略することができる。

イ 取締役会の決議の定足数は、当該決議について特別の利害関係があり議決に加わることができない取締役の人数を除いて計算することができる。

ウ 取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間前までに、その通知を発しなければならず、この通知期間は、定款の定めによっても短縮することはできない。

エ 取締役が現実に開催される予定の取締役会に出席できない場合、その取締役は、事前に他の取締役に対して委任状を発行することにより、当該取締役会において議決権を行使することができる。

解答

イ →正解

解説

- ア(×):定款の定めがあっても書面通知による報告の省略はできない。

- イ(○):特別の利害関係により議決に加わることができない取締役は定足数の計算から除外される。

- ウ(×):取締役会の招集通知期間は定款で短縮可能(ただし、取締役全員の同意があれば通知期間を置かずに開催も可能)。

- エ(×):取締役会では代理出席や委任による議決権行使は認められていない。

第3問:監査役に関する問題

問題文

監査役に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 監査役の任期は、定款の定めによって選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。

イ 監査役は、取締役会の同意があれば、子会社の取締役を兼ねることができる。

ウ 監査役を解任する旨の株主総会の決議は、定款の定めがない場合は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

エ 監査役を辞任した者は、取締役会の同意がなくても、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨およびその理由を述べることができる。

解答

エ →正解

解説

- ア(×):監査役の任期は4年以内の最終事業年度に関する定時株主総会終結時まで。2年ではない。

- イ(×):監査役は子会社の取締役を兼任することはできない(独立性確保のため)。

- ウ(×):監査役の解任には特別決議(議決権の3分の2以上)が必要。

- エ(○):監査役の辞任者は、取締役会の同意なしに株主総会で辞任理由を述べることができる。

第4問:譲渡制限株式に関する問題

問題文

譲渡制限株式に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 株式会社が、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には、総株主の同意を得なければならない。

イ 株主が譲渡承認の請求をした場合、株式会社がその請求の日から2週間または定款で定めたそれより短い期間内に決定の内容を通知しなかったときは、当該株式会社は、当該株主との間に別段の合意のない限り、譲渡を承認した旨の決定をしたものとみなされる。

ウ 相続により譲渡制限株式を取得した株式取得者であっても、株式会社による取得の承認を受けなければ、株主名簿の名義書換の請求をすることができない。

エ 取締役会設置会社の場合には、定款の定めにより、譲渡による株式の取得についての承認の決定を株主総会の決議によるものとすることはできない。

解答

イ →正解

解説

- ア(×):譲渡制限を定款に設ける場合、総株主の同意ではなく特別決議で足りる。

- イ(○):会社が2週間以内(定款でより短期間を定めた場合はその期間)に通知しない場合、譲渡承認したものとみなされる。

- ウ(×):相続による取得の場合、会社の承認なしに名義書換請求が可能。

- エ(×):取締役会設置会社でも定款で株主総会決議による承認とすることは可能。

第5問:合同会社に関する問題

問題文

合同会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 合同会社では、法人が業務執行社員である場合に、別の法人を職務執行者として選任することができる。

イ 合同会社では、労務や信用を出資の目的とすることができる。

ウ 合同会社に新たな社員が加入する場合、定款の変更が必要である。

エ 合同会社の業務執行社員は、無限責任を負う。

解答

ウ →正解

解説

- ア(×):法人が業務執行社員の場合、職務執行者は自然人でなければならない。

- イ(×):合同会社では金銭等の財産のみが出資の目的となる。労務や信用は出資できない。

- ウ(○):社員の氏名等は定款の絶対的記載事項であるため、新社員加入時は定款変更が必要。

- エ(×):合同会社の社員は有限責任社員であり、無限責任ではない。

第6問:会社分割と事業譲渡に関する問題

問題文

以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話に基づき、下記の設問に答えよ。

[会話内容省略]

設問1:空欄AとBに入る記述の組み合わせ

解答

イ →間違い ア

解説

空欄A:会社分割は包括承継により権利義務が包括的に移転するが、事業譲渡は個別承継のため個別の手続きと相手方同意が必要。

空欄B:会社分割では債権者保護手続が必要だが、事業譲渡では債権者保護手続は不要(ただし個別同意は必要)。

設問2:空欄Cに入る記述

解答

ウ →正解

解説

会社分割においても事業譲渡においても、反対株主の株式買取請求権が認められている。

第7問:下請代金支払遅延等防止法に関する問題

問題文

[会話形式の問題文省略]

解答

ウ →正解

解説

空欄A:下請法では60日以内の支払義務があり、当事者間の合意があっても法的義務は変わらない。

空欄B:価格転嫁しない理由を書面等で回答せずに従来価格を維持することは買いたたきに該当する可能性がある。

第8問:国際商事仲裁に関する問題

問題文

[契約条項の英文省略]

解答

ウ →正解

解説

契約条項により、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、3名の仲裁人によって英語で仲裁手続きが行われることが明記されている。

第9問:職務発明に関する問題

問題文

特許法第35条に規定する職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。

[選択肢省略]

解答

ア →正解

解説

職務発明以外の発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる契約等の条項は無効とされる。

第10問:補償金請求権に関する問題

問題文

[問題文省略]

解答

ウ →正解

解説

補償金請求権は特許権の設定登録後でなければ行使できない。

第11問:不正競争防止法に関する問題

問題文

[問題文省略]

解答

ア →正解

解説

営業秘密を不正の利益を得る目的で使用する行為は不正競争に該当する。

第12問:立体商標に関する問題

問題文

[会話形式問題省略]

解答

イ →間違い ア

解説

空欄A:使用により需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるもの(使用による識別力の獲得)

空欄B:所定期間内であれば立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更可能

第13問:パリ条約に関する問題

問題文

[問題文省略]

解答

ウ →正解

解説

パリ条約では、特許には輸入特許、改良特許、追加特許などの各種特許が含まれる旨が規定されている。

第14問:著作権法第46条に関する問題

問題文

[会話形式問題省略]

解答

イ →正解

解説

空欄A:屋外の場所 空欄B:販売

著作権法第46条は屋外設置の美術作品等の利用を認めているが、販売目的の複製等は除外される。

第15問:著作権の譲渡と著作者人格権に関する問題

問題文

[会話形式問題省略]

解答

ア →正解

解説

空欄A:翻案権等は譲渡の目的として特掲しないと譲渡した者に留保される 空欄B:著作者人格権は一身専属的権利で譲渡不可

第16問:商標の不使用取消審判に関する問題

問題文

[会話形式問題省略]

解答

ウ →正解

解説

空欄A:3年間(継続して3年以上不使用の場合) 空欄B:誰でも請求することができる

第17問:共有に関する問題

問題文

A、BおよびCが各3分の1の割合で甲土地を共有している場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

[選択肢省略]

解答

エ →正解

解説

共有者は単独で不法占拠者に対して全部の明渡しを請求できる。

第18問:保証に関する問題

問題文

[問題文省略]

解答

エ →正解

解説

主たる債務について違約金の定めがなくても、保証債務についてのみ違約金を定めることは可能。

第19問:消費貸借に関する問題

問題文

[問題文省略]

解答

ア →間違い エ

解説

書面による消費貸借では、貸主は目的物交付まで契約を解除できる。

第20問:請負に関する問題

問題文

[問題文省略]

解答

ア →正解

解説

請負人が仕事を完成しない間、注文者はいつでも損害賠償して契約解除できる。

第21問:遺言に関する問題

問題文

[問題文省略]

解答

ア →正解

解説

遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言を撤回できる。

第22問:遺留分に関する問題

問題文

[問題文省略]

解答

ア →正解

解説

遺留分侵害額請求権は裁判外でも行使可能。

第23問:製造物責任法に関する問題

問題文

[問題文省略]

解答

ア →正解

解説

安全性に関わらない品質上の不具合は製造物責任法の「欠陥」に当たらない。

第24問:裁判所の紛争解決手続に関する問題

問題文

[問題文省略]

解答

イ →正解

解説

通常訴訟では口頭弁論終結後も和解勧告が可能。