AIを使うと頭は悪くなるのか 〜産業革命は人間をダメにするか?

鉄道ができ、デジタル化がすすみ、生成AIが登場して、人間はどんどん楽になっていっています。(なってますよね?)楽をするとその部分が弱っていくことは避けられないのかもしれません。

鉄道ができて 〜1次産業革命

1872年に新橋〜東京間の鉄道がスタートして瞬く間に全国に鉄道網が張り巡らされました。江戸時代の日本人は平均で1日2〜3万歩歩いていましたが、今では1日6500歩くらいです。(国民健康・栄養調査(2019年))

私はこの一年では日平均9千歩くらいです。1日1万歩を目指しているのですが、流石に夏は歩数が下がりますね。

いずれにしても1日に歩く量が、三分の一、四分の一になると、やはり現代人の足腰は弱っているでしょう。

デジタル・ITが登場して 〜3次産業革命

電卓が登場して、人間の計算力は落ちたでしょうか?確かに暗算する機会は減ってきた気がします。ただ学生時代はまだ計算問題を解いているようですし、昔に比べて圧倒的に計算力が落ちたかというと微妙な気がします。

小さい頃、両親の車に乗せられている時、よく前方の車のナンバープレートを見て計算していました。4足演算つかって、10にならなないかとか、あれ、これ素数じゃないの?とか。最近は車に乗る機会もほぼないのでそういう計算の場もなくなりました。乗っていたとしてもナンバープレートで数遊びするのは、子供の時だけだったでしょうが。

Google検索が登場したのが1997年。私の社会人1年生のときですね。以降、ググるが定着しました。調べ物をするのに「辞書をひかないと頭が悪くなるよ」と言っている人もいた気がしますが、そんなことはなかったと感じます。知識を得るのに手段はあまり変わらないと思います。むしろ調べない人を ggrks と馬鹿にしていた時代でした。

ただ読書をしない人はあまり頭が良くならないと信じています。一方でそれが紙の本であれ、電子書籍であれ読書をしていれば、差は余りつかないでしょう。 とすると、デジタル・ITの登場では、鉄道のように人間を少し駄目にした!ということは無いのかもしれません。

AIが登場して 〜4次産業革命

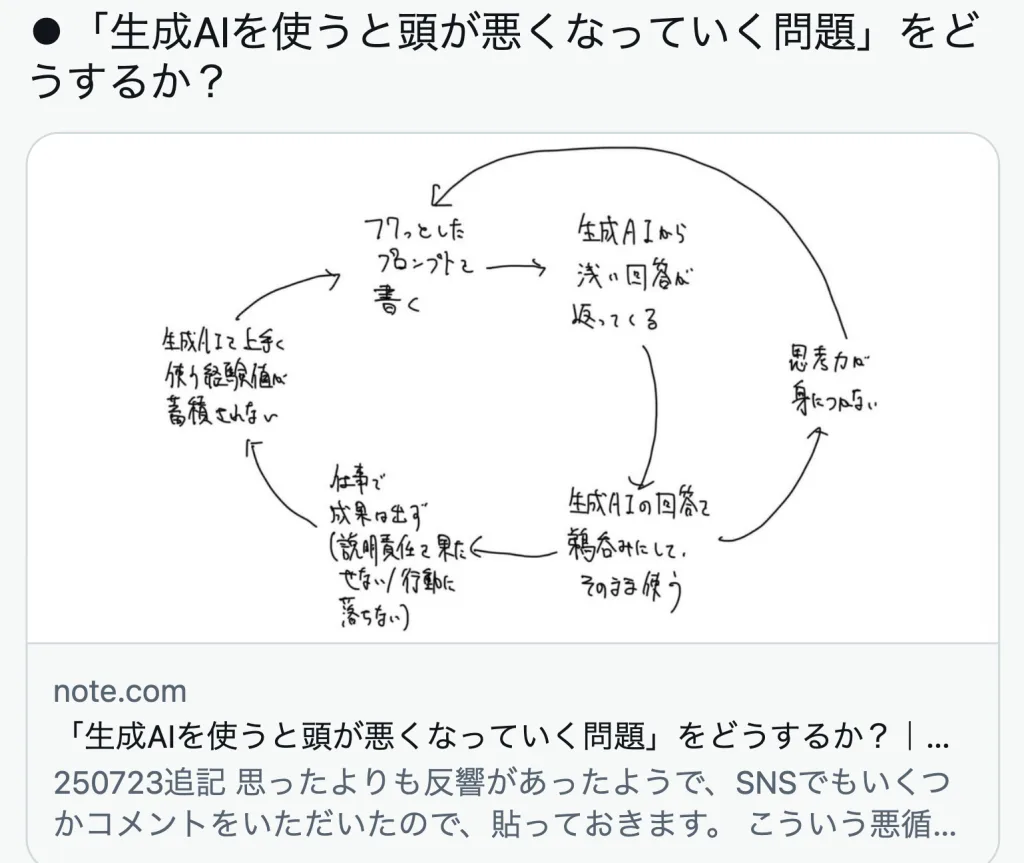

最近以下の図表がバスっていました。「生成AIを使うと頭が悪くなっていく問題」

ふわっとしたプロンプトで浅い回答で、鵜呑みにして、仕事の成果がでず、生成AIを使う経験値がたまらず、頭の悪いままになってしまい、思考力もつかないと。

このサイクルで考えると、多少ふわっとしたプロンプトを書くこと自体は、それほど問題ではないように思います。DeepResearchなら、こちらが「○○業界のこと調べて!」と依頼すると、逆にAIのほうから「地域はどうしますか?」「規模はどのくらいですか?」と質問してくれます。

本来は、AIに聞かれる前に自分で具体的に指示できるのが理想です。これは頭の良し悪しというより、むしろコミュニケーション力に近いものです。新入社員に曖昧な指示しか出さず、後から叱る典型的な悪い上司のような対応は避けるべきで、段階的に具体的な指示を出すほうが望ましいでしょう。

一方で、自分が「頭が悪くなるのでは」と危惧するのは後半です。生成AIの出力を深く読み込まずに鵜呑みにして成果物に反映すると、質が落ちるだけでなく、自分が考える機会も減り、知的な力も衰えかねません。

私はコンサルタントという仕事柄、リサーチの機会が多くあります。特に初めて担当する業界では、必ず事前に業界調査を行い、外部環境を整理して報告書にまとめます。

ただ最近は、この「外部環境のまとめ」に以前より時間がかかっていると感じることがあります。以前なら、○○業界の動向を検索すれば、多くの場合は業界団体がまとめたレポートが見つかり、それを熟読して整理すれば済みました。場合によっては有料レポートを購入することもありました。

しかし今では、DeepResearchを使えば○○業界の動向が10分ほどで詳細にまとめられます。精度も高く、そのまま貼り付けても問題ないレベルの内容も多いほどです。とはいえ、そのままでは使えません。後日、自分が説明するために内容を把握しておく必要があります。その過程で出典を確認すると、複数のソースが現れ、中には英語圏のデータも含まれています。それらを読み込むうちに、こう気づくのです。

「もしかすると、従来どおりGoogle検索で業界団体のレポートをじっくり読み込んだほうが、結果的に仕事は早かったのではないか」と。

もちろん、複数のソースを読み込んだ方が調べ漏れも少なくなり、精度も高まります。その意味では、仕事の質は確実に向上していると思います。ただし、結果として時間がかかりすぎてしまうのは問題です。

そこで業界調査を行う際には、ケースバイケースでAIを使い分けるようになりました。

たとえば、窓口相談のように、事業者が突然訪れて相談が始まる場合には、生成AIでさっと調べた内容をもとに話を進めています。

また、自分のサイトに載せるちょっとしたブログ記事であれば、生成AIで概要を調べ、そのまま記事にしてしまうことも多いです。

一方で、依頼を受けて記事を書く場合や、診断報告書のように報酬をいただいて作成する文書では、生成AIの力を借りながらも、必ず自分で内容を丁寧に読み込み、精度を高めるようにしています。

それで頭は悪くなるのか?

そんなことを考えながら日々仕事をしていますが、AIの出力精度がどんどん上がっていくと、「自分で読み込んで考えること」が無駄に思えてしまう瞬間があります。つい「もうこのままでいいか」となってしまうのです。

しかし、そうなるとやはり自分の頭は衰えていくのでしょう。

読み取る力、そして読み取った内容をもとに考える力。これらが失われれば、人間としての知的な力は確実に弱まっていくはずです。

だからこそ、AIの出力をそのまま使うのではなく、自分で読み込み、考え直すことが必要です。「私はよくわかりませんが、AIが○○と言っていました」という状況にはなりたくありません。

とはいえ正直なところ、私のような人間が自分なりに考えて話すよりも、AIが調査からプレゼンまで仕上げた方が、最終的な成果物の質は高い――そんな時代がすぐそこまで来ている気もします。そうなれば、私の失業も近いのかもしれません。そして頭も使わなくなるのでアホになっていくのかも・・・

産業革命の比較

第1次産業革命は人間の足腰を弱くして、第4次産業革命で人間の頭も弱くしていくのか。

そうならないように人間は体を鍛え続けている人もいるわけで、我々も頭を使い続ける努力はしていきたいです。

産業革命の動向をAIにまとめてもらいました。内容は対して確認もせずにぺたりと貼り付けています。

| 区分 | 時期(主に) | 主な技術・エネルギー | 特徴 | 社会・経済への影響 |

|---|---|---|---|---|

| 第1次産業革命 | 18世紀後半〜19世紀初頭 | 蒸気機関、石炭 | 機械化による工場制手工業から工場制機械工業へ移行 | 繊維産業の発展、鉄道・蒸気船の普及、都市化・労働者階級の形成 |

| 第2次産業革命 | 19世紀後半〜20世紀初頭 | 電力、石油、鉄鋼 | 大量生産体制の確立(フォードの流れ作業方式など) | 化学工業・自動車産業・電化製品が普及、通信(電話・電信)の発展、資本主義の高度化 |

| 第3次産業革命(デジタル革命) | 20世紀後半(1970年代以降) | コンピュータ、半導体、インターネット | 自動化・情報化社会への転換 | 製造業のFA化(工場の自動化)、ソフトウェア産業、ITサービス業、グローバル化の加速 |

| 第4次産業革命(現在進行形) | 21世紀(2010年代以降) | AI、IoT、ビッグデータ、ロボティクス、ブロックチェーン | サイバーとフィジカルの融合(CPS:Cyber-Physical Systems) | スマートファクトリー、プラットフォーム経済、シェアリングエコノミー、個別最適化(パーソナライズ) |

そんなところで