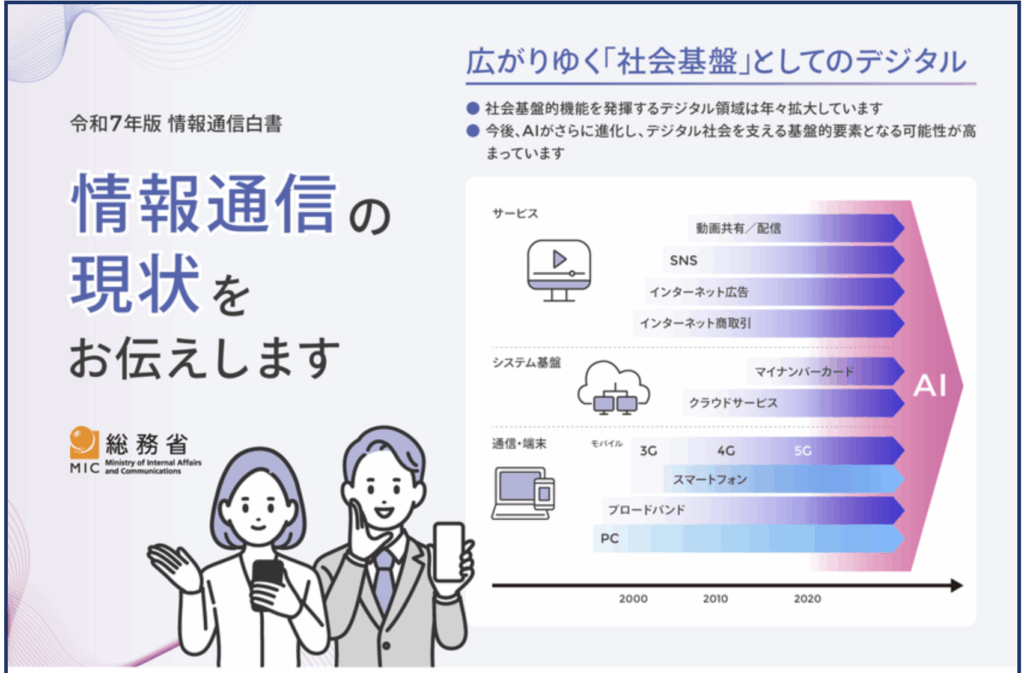

情報通信白書 令和7年〜広がりゆく「社会基盤」としてのデジタル

インフォグラフィック

いつもは概要から見るんですが、インフォグラフィックを別にだしてくれているので、そっちの気になる図表からピックアップ。(インフォグラフィックとは、情報やデータを視覚的に整理し、分かりやすく伝えるためのデザイン手法です。)

60代の71.2%がYoutubeを見ている

Xは60代が20%強ですから、Youtubeの高年齢層への浸透は明らかですね。テレビで見れちゃう家庭も増えてそうですね。我が家はチューナーレステレビなので、つけたら、最初からYoutubeが投影されますが。

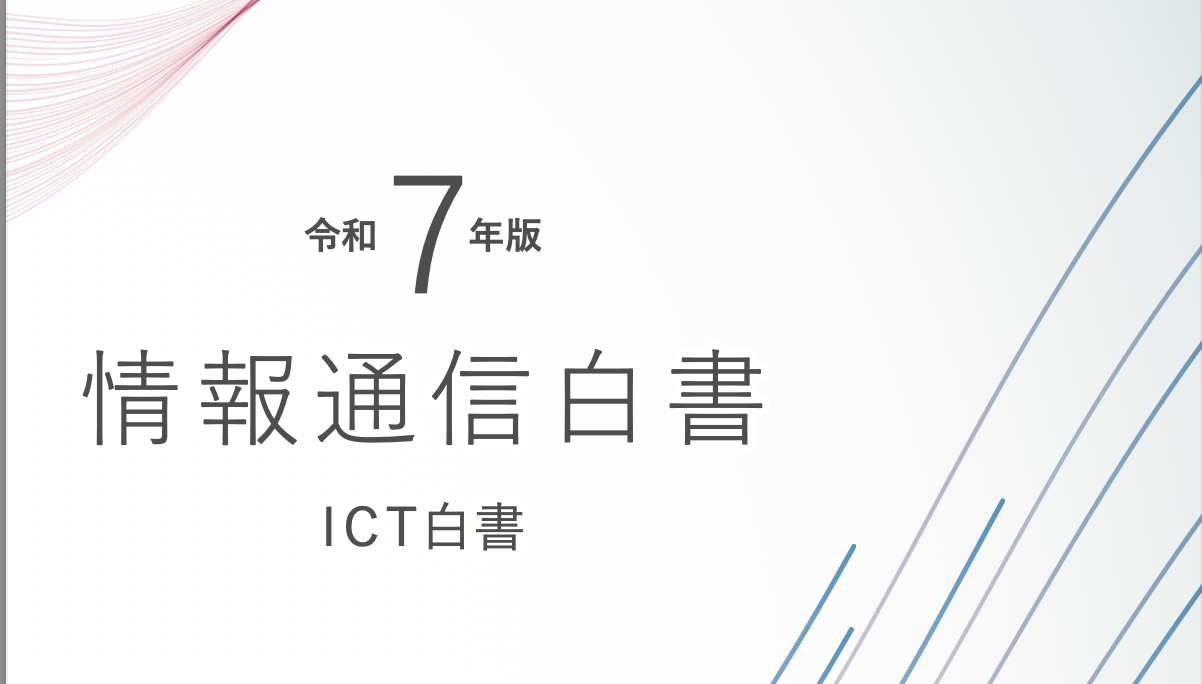

紙の新聞を読んでいるのは13%

まだ13%いるのに驚きなところはありますが、まあ、実家に帰れば、新聞はまだとっているし、70代の母も新聞はよく読んでいるので、まだいるのでしょうね。わたしは社会人になって以来、新聞をとったことがないので、紙メディアを手にする機会はずっとありませんでした。そらネットニュースで十分だろうという気もします。

もちろんインターネットはまだ信頼感が低いと出ていますが、個人とかインフルエンサーのチャンネルでなく、一般的なインターネットニュースサイトや、ニュースメディアのチャンネルなら、普通に見れるのかと思います。もちろん一個のチャンネルやサイトに偏らないようには気をつけねばなりませんが。

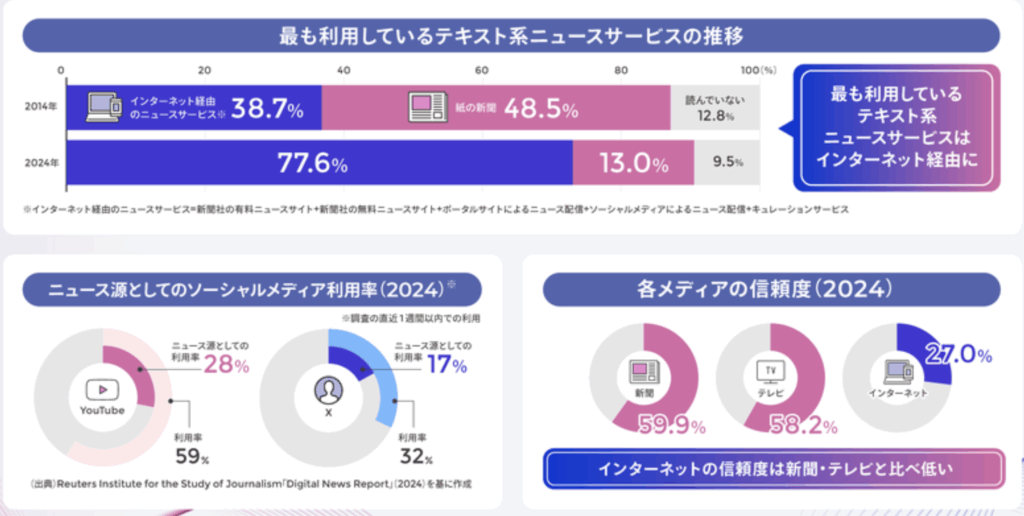

AIの進化

LLMのパラメータがどんどん増えて、10億から100億、、1兆・・と人間のパラメータ数100兆を超えるのもすぐでしょう。その時にはAIは人間を超える・・・というのは私はかなり懐疑的に思っています。

私は生物工学科でしたが、当時から、なまものを研究している研究室と、数理モデルを研究している研究室は仲がわるそうでした。

数理モデル系の研究室は計算量を増やして、パラメータが増えれば人間の脳に追いつけると考える人が多かった気がしますし、脳をなまものとして研究している研究室は、1個のシナプスの動きも完全に解明されていないのに、数だけ増やしても人間の脳にはならない!という雰囲気でした。

いつまでも1個の細胞とか研究しているから脳がわからないんだ!とか1個のことがわからないのに、大量に数学で遊んでどうするんだ!的な。

まあそんなわけで、パラメータの数だけで、人間を超えるというのは話が違うのだと思います。もちろんパラメータ数が増えることでやれることは増えるのでしょうが。 今後の進化も楽しみです。

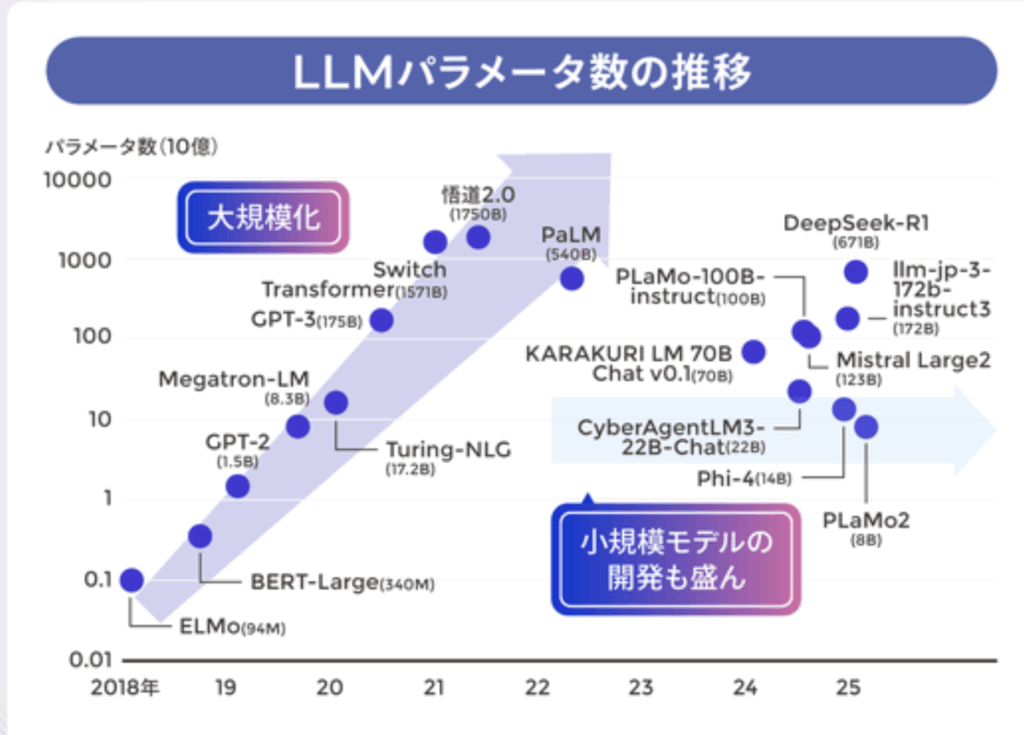

AIの利用度は日本は低い?

こういったデータはITでもなんでも出てきますが、あんまり当てにならないのでは、と思っています。

日本でAIを使っている人は27%、アメリカは69%、ドイツは59%

圧倒的に日本が低い気もしますが、セミナなどで参加者に使ったことがあるか聞くと8割程度の人は使ったことがあると答えます。中小企業向けのセミナですから、どちらかと言うと情報リテラシーが低い層や高齢の方が集まっている場でも、皆さんちょっとはAIに触れています。

日本人は控えめですから、使ったことはあるけど、継続的にしっかり使っていないから、使っている!とまでは回答できていないのかも、なんて疑っています。

Google検索してAIサマリが出てきて読んだら、AIを使ったことになる、くらいでもいいんじゃないかなあと。

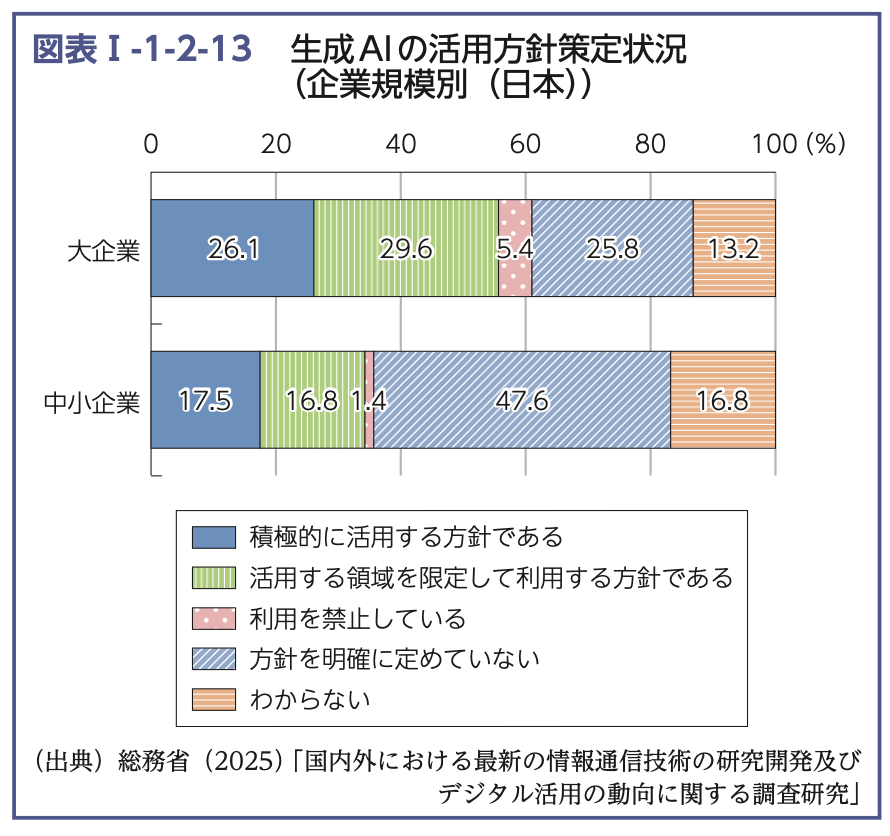

一方で企業の利用は日本はまだまだだと思いますが、このデータはAI活用方針策定状況とのこと。中国の企業の93%が企業内でAI活用方針を策定しているとのことですが、ほんとですかね。。

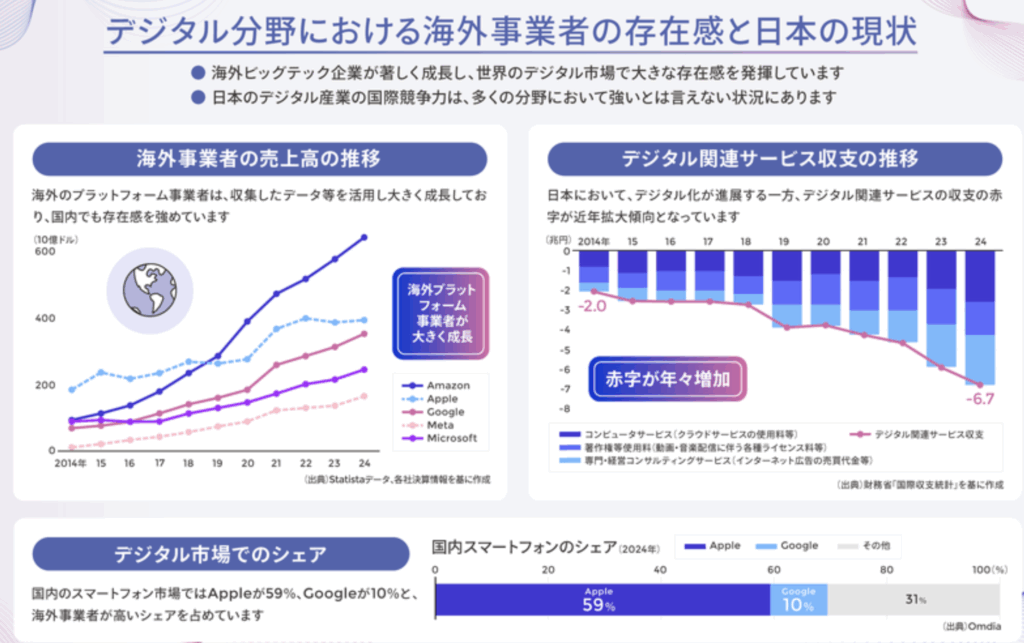

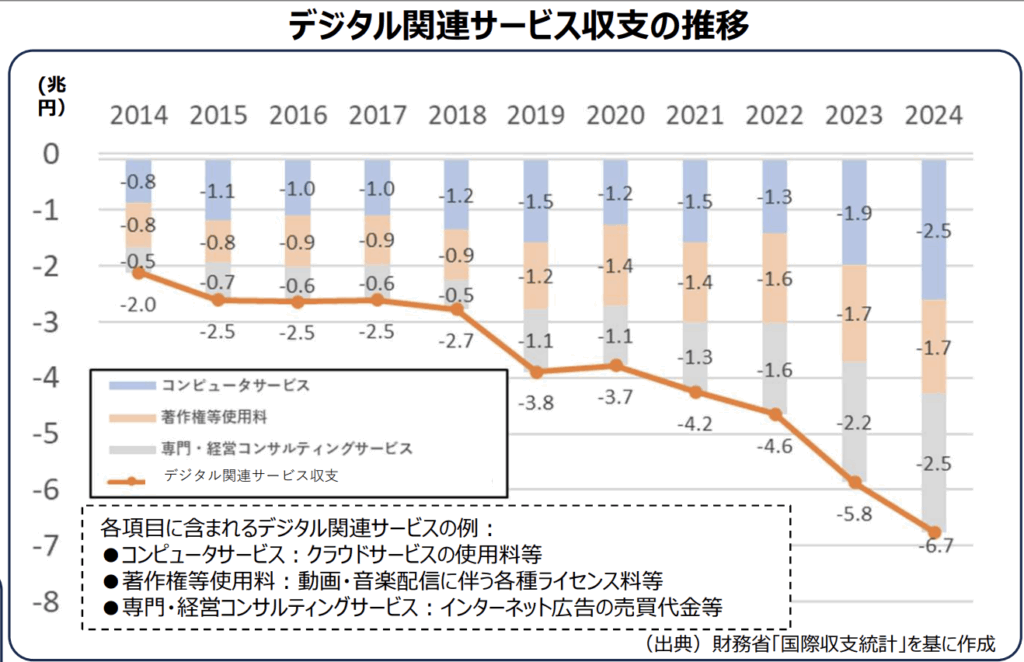

デジタル赤字がすすむ

関税問題で、日本は貿易黒字ガーといっている大統領がいますが、日本のデジタル赤字は大きいですし、10年前に比べると3倍になっています。

日本にはビックテックが生まれないのは残念ではありますね。いまさら国内SNSを強化しよう、といっても、日本だけのシェアが取れたとしても、売上的にはグローバルSNSには全然叶わないでしょう。国産SNSというのが国内で日本人だけが使うというのではなく、グローバルに使われるのならいいのですが、そんな未来はあまり見えないですね。

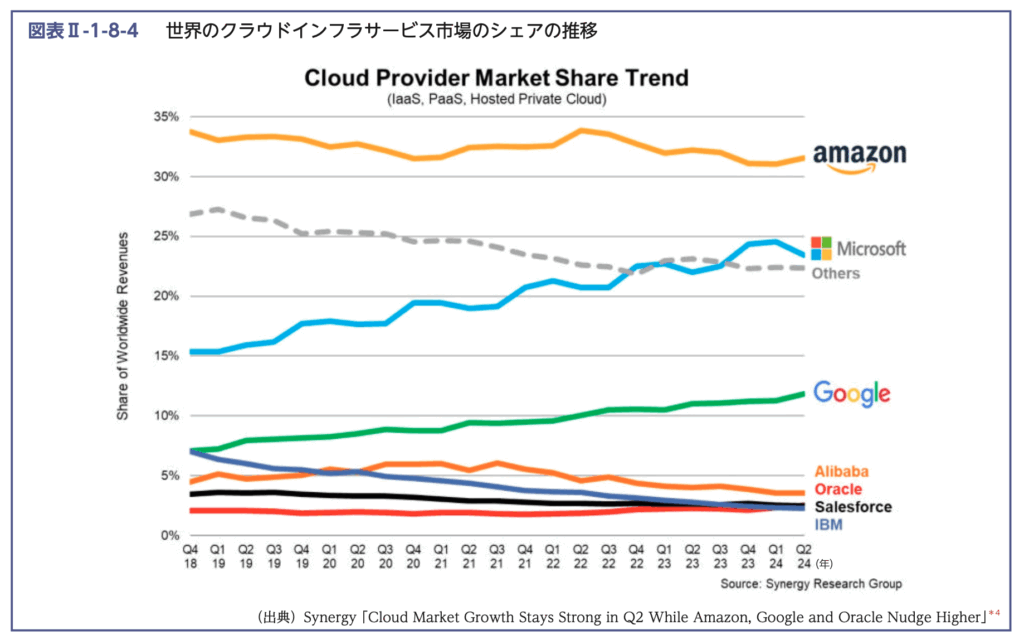

それにしてもAmazonの伸びはすごいですね。ここに楽天市場とYahooショッピングの売上も並べて書いてほしいものです。

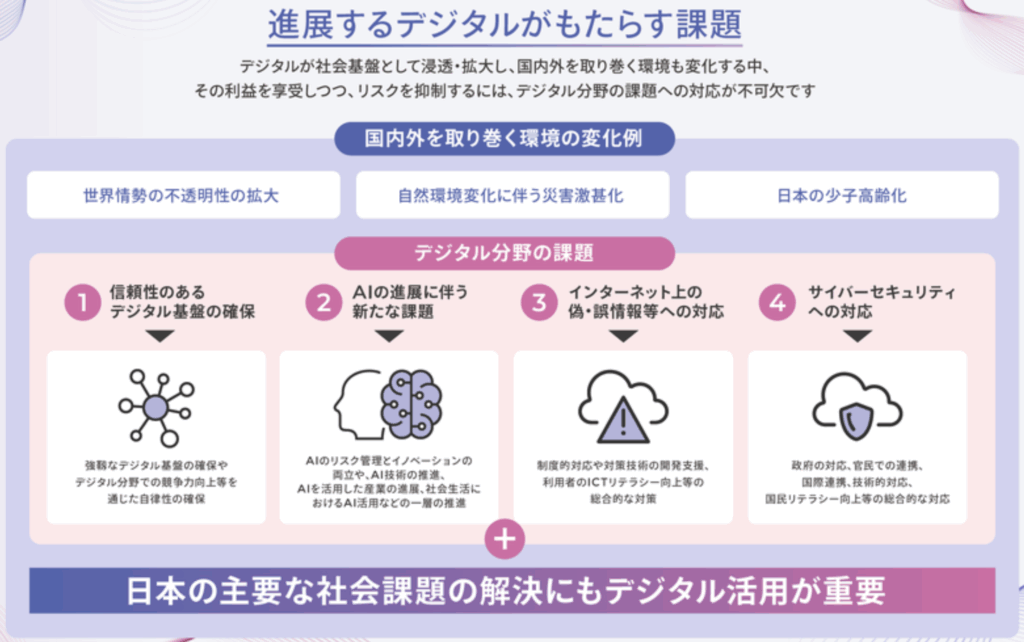

デジタルの課題

信頼性のあるデジタル基盤・・これはデータセンタ、そしてその中で動く日本のサーバに頑張ってほしいですね。Amazon、Google、Microsoftにサーバも完全に抑えられている。。。

AIの進展に伴う課題、リスク管理は色々ありそうですね。フェイク動画などは今後ますます増えるでしょう。インターネットの偽り、誤情報とどう向き合うのか。ファクトチェックは追いつかないでしょうし。取り締まれるかと言うと難しそうですね。

続いて概要版の12ページのPDFを眺めてみます

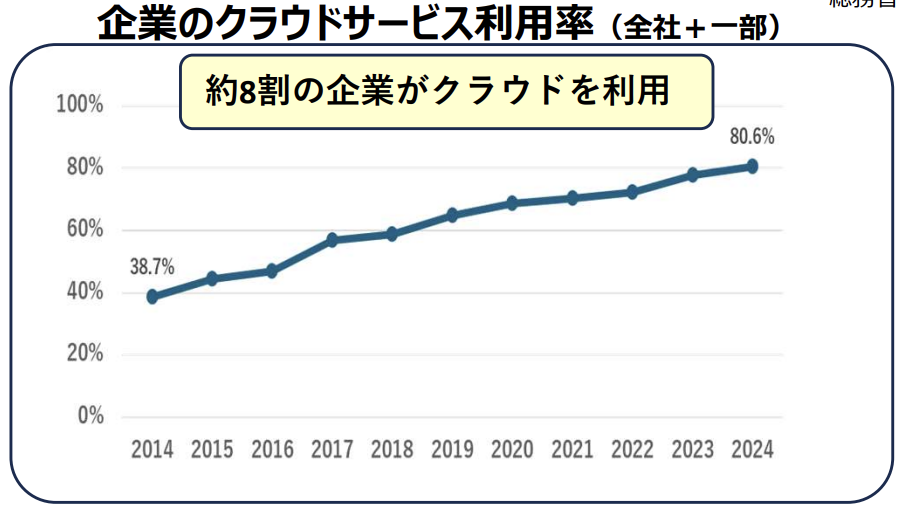

企業のクラウド活用率が80%超に

ちょっとでもクラウドを使っていればカウントされるのでしょうけど、全部クラウドを使っていくほうがいいのだと思います。

中小企業でもメールはクラウドで読んでいるけど、会計はインストール型というところはこの80%に含まれるんでしょうしね。でも10年で倍以上ということで、だいぶ伸びています。社内にインストールしてサーバを持つのはむしろリスクが高いと言えるでしょう。

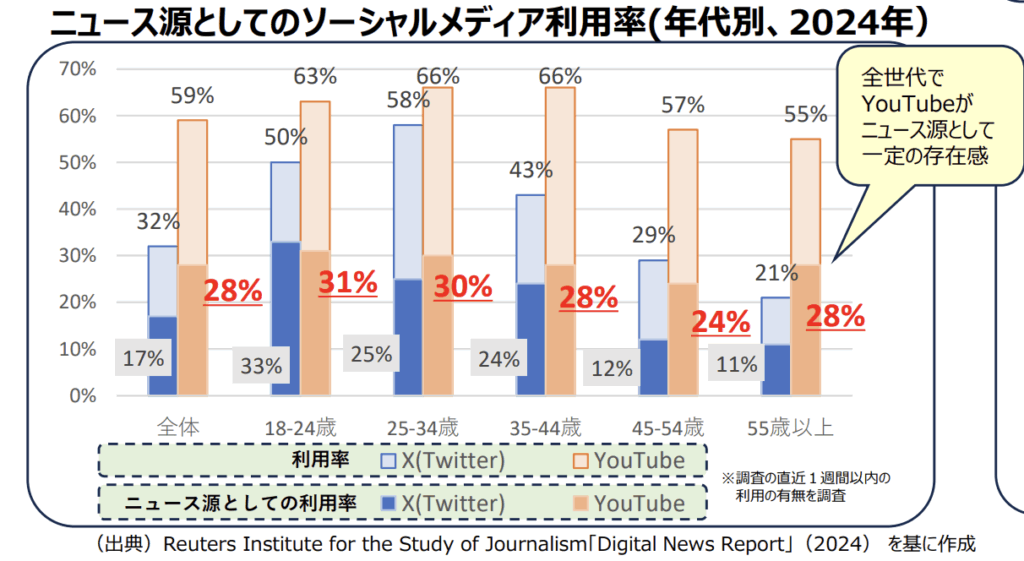

ニュースソースをどこに求めるか

YouTubeが強いですね。わたしもYouTubeはよく見ますが、将棋やスポーツやアニメ関連が多いので、あまりYouTubeをニュースソースとして使っている感じはしません。Web各ニュースメディアを巡回してみるという感じです。

特にXなどのテキストベースのSNSは投稿をするものの、見る率はかなりさがりました。他の人の投稿を見てると、大抵どこかで気分が悪くなるような投稿が目に入ってくるので、SNSの他人の投稿からは回避的になりました。

まあでもこのあたりは、人それぞれ対応が変わっているのでしょうね。

デジタル関連サービス収支 〜デジタル赤字が進む

コンピュータサービス:クラウドサービス使用料 →Amazon、Microsoft、Googleってことか

著作権使用料:動画・音楽配信 →AmazonPrimeやNetflixですかね

専門・経営コンサルティング : インターネット広告ということで、GoogleとMetaあたりですね

それぞれ日本企業で頑張れるところがあまり見当たらないので、ますますデジタル赤字が進んでいくのでしょうかね。

情報通信白書本体

全部で256ページ 2の8乗

いくつか気になったところを見ていきます

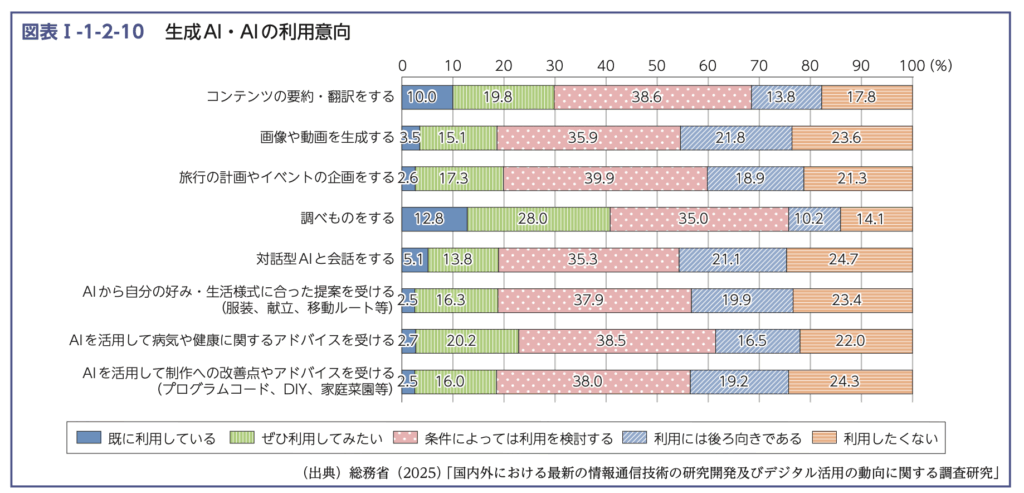

どこで生成AIを使うか?というと調べ物と要約・翻訳がすすみつつありますね。

活用を禁止している、ってのが潔いですね。それでいいのか。。

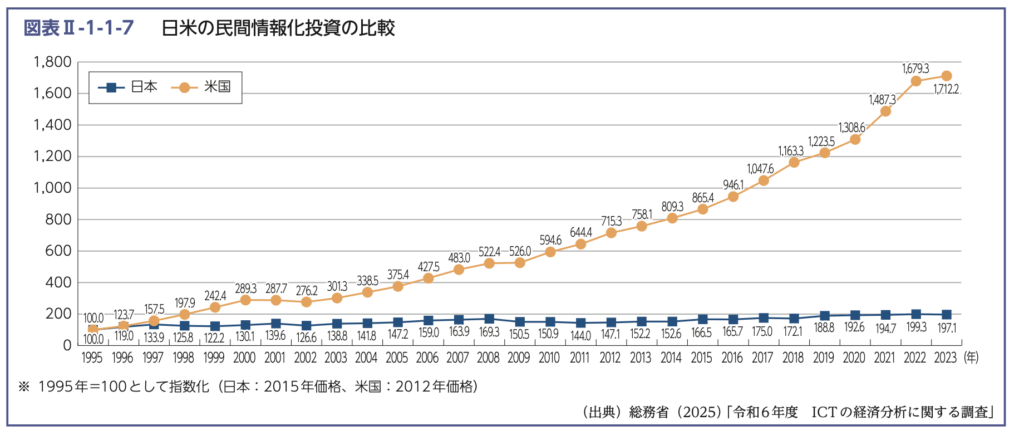

日米の民間情報化投資の比較・・30年前と比べると、日本は2倍弱ですが、アメリカは17倍ですか。

クラウドインフラはAmazon,Microsoft、Goolgeの3強。日本の企業は見当たりません。Othersの中に少しは含まれているんでしょうけど、どんどん減っていってますね

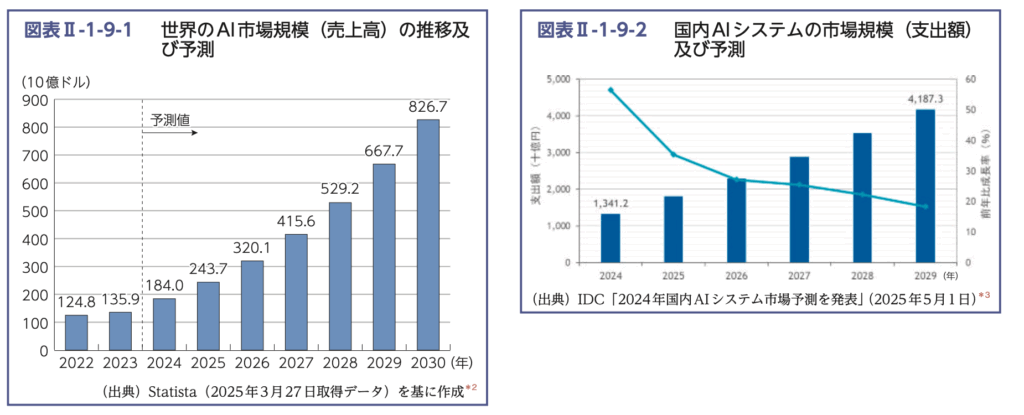

AIシステムの市場規模はどんどんあがりますね。世界だけではなく日本の予測も。

IT会社はみんな、AIなんとかサービスを作るのに血眼ですよね。

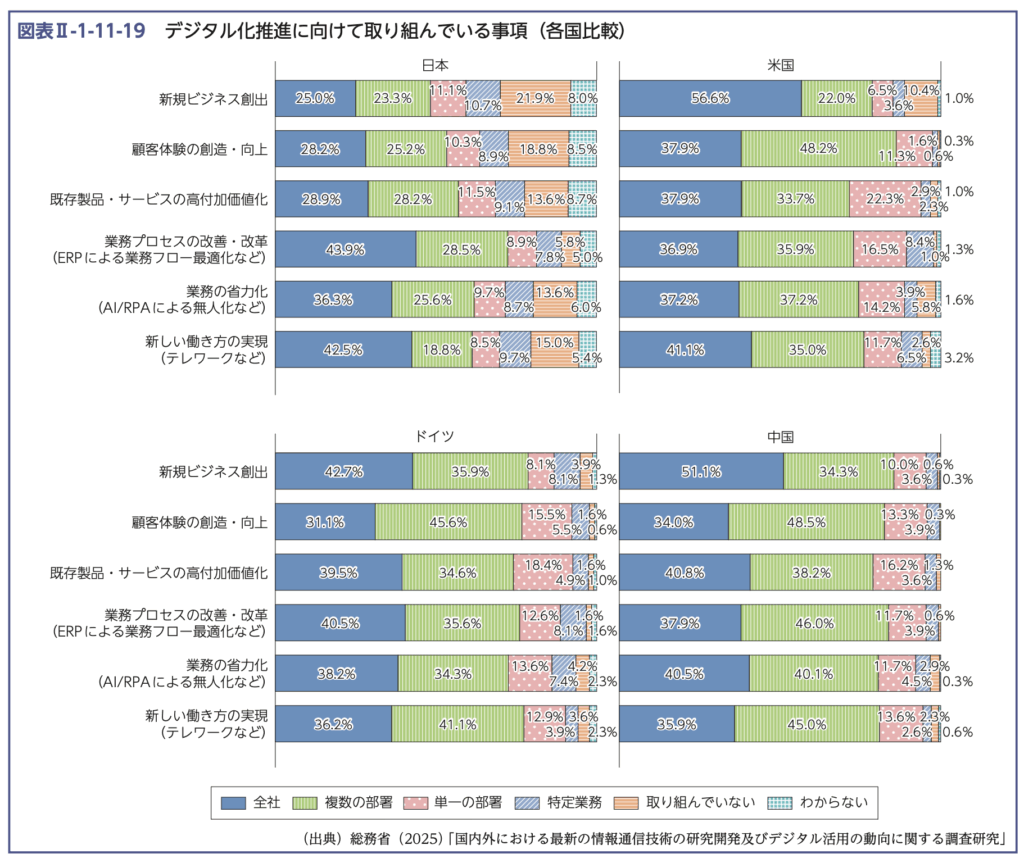

デジタル化に向けて取り組んでいる内容は、日本は業務効率化は多いが、新規ビジネス創出顧客体験の創造は少ないですね。

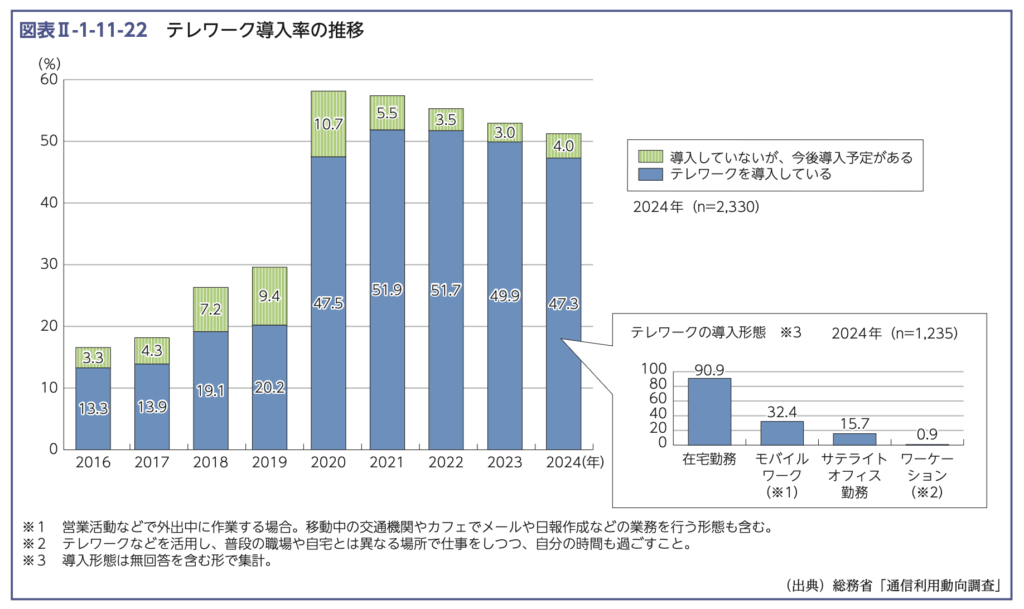

テレワークはコロナ以降徐々にさがっていますが、まあ過去に比べては増えているのは良しとするのか

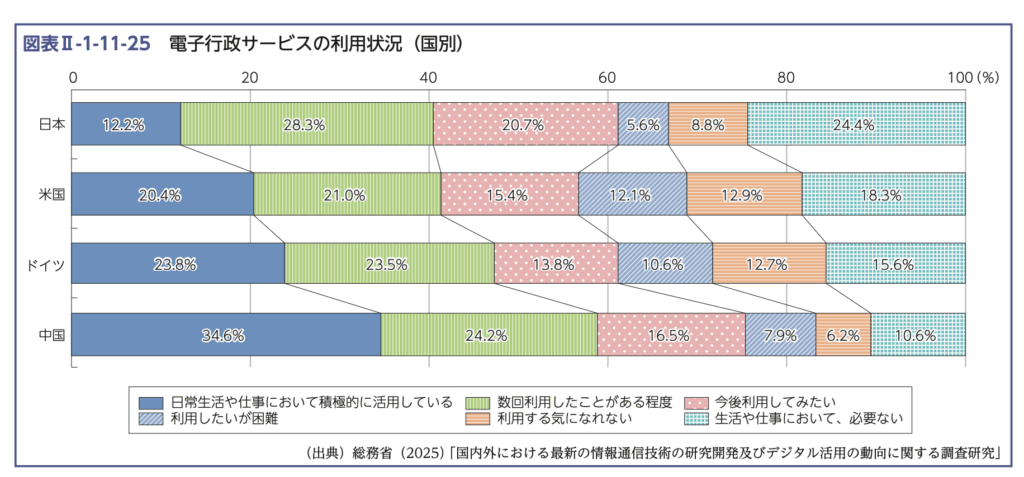

電子行政サービスの利用状況は、日本は低いと。中国もすすんでいるのですね。

まあ使いにくい、電子行政サービスが多いのが課題でしょうか。

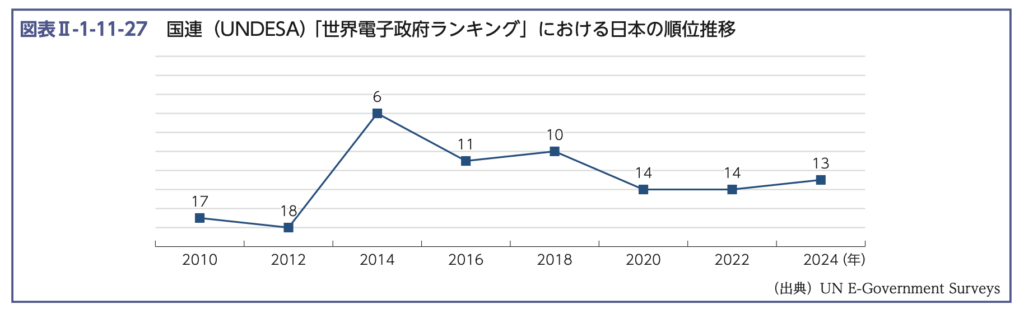

ただ、電子政府ランキングはちょっと上昇の13位で、決して低いわけではありません。

しかしまあ、情報通信白書というよりAI白書に近づいてきた気もします。

広がりゆく「社会基盤」としてのデジタルということで、下記のイラストも出てましたが、なんか全てがAIになっていくようなイラストはちょっと誤解をまねきそうですよね。

そんなところで